● 2020 年10月26 日菅首相が就任後初めての所信表明演説を行った。この中で首相は「2050 年カーボン・ニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言した。現行の第五次エネルギー基本計画ではCOP21 に基づき、2030年から2050年までに気温が2℃上がるのを許容していたが、COP24では1.5℃以下に抑制することとなりEUもこれに対応することになっていることから、日本も足並みをそろえたものと思われる。

福島の原発事故後の安全規制の強化などで建設期間やコスト増加し、西側主要国の建設中の原発は10基に満たない。そのため、米英加などでは小型モジュール炉(SMR)の開発に乗り出した。残念ながら日本は立ち遅れている。

ユヴァル・ノア・ハラリ氏は、イスラエル出身の歴史家、哲学者であり、世界的ベストセラー「サピエンス全史」の著者として知られている。 氏は、NHKのインタビュー番組ETV特集「緊急対談 パンデミックが変える世界―海外の知性が語る展望―」のなかで、新型コロナによるパンデミックについて、国際的な連携、科学への信頼、民主主義で解決すべきであると述べ、地球温暖化問題でも同様な取り組みをすべきであると語った。

COP25が2019年12月にマドリードで開催された。パリ協定が採択されたCOP21以後の主な懸案事項の協議が懸命に行われたが、結局合意に至らなかった。その根本的原因は、温暖化抑制という総論には合意しても各国の被害の程度、利害や考え方の違い、思惑の溝が深かったことによる。すなわち肝心の具体的行動に向けては本質的な困難に直面しており、次回に進展が望めるのか憂慮すべき事態と考えられる。以下COP25での争点、世界のCO2排出の状況と今後の見通しを述べたうえで国際的取り組みについて考察する。

新型コロナウィルス感染が武漢から顕在化し始め、2020年1月から中国を始め日本など世界各国に広まり、各国が具体的な感染防止策に取り組んでいる。2019年の秋に台風が日本を襲い大きな被害をもたらしたが、この種の災害の遠因が地球温暖化によるものか否かの認識のずれがある。また世界各国が自国に直接責任が降り掛からないので主体的な対応をしないという背景があり、新型コロナウィルス感染対策のように各国で一致した対策がとりにくい。

1.はじめに

日本では「エネルギー基本計画」で安全性(S)を前提に、エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済性(Economic Efficiency)、環境適合性(Environment)の3Eの同時達成を目指してエネルギー・環境政策を進めている。これらの目標に対して現状はどうなっているのか、欧米の主要国との比較ではどういう状況にあるかについて検討した。

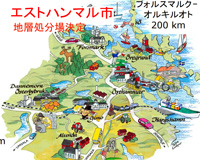

日本では、高レベル廃棄物の最終処分場の選定に関し政府が科学的特性マップを発表し、国民への理解活動を全国展開している段階である。一方で、国際的にみれば、スウェーデンとフィンランドのみが使用済核燃料の最終処分場の候補地をすでに決定し、処分施設について前者は安全審査中で、後者は建設が開始されている。両国はなぜうまくいったのか事情を検討する。

1973年、1978年のオイルショックを経て、資源のない日仏は準国産エネルギの原子力にかじ切ってきた。しかし福島原発事故の影響で多くの原発は廃止に追い込まれ、主要国で最低の8%という自給率となった。中国、インドの爆発的なエネルギー需要の増加に加え、ホルムズ海峡危機に代表される国際紛争が頻発しており、今後10年、20年後にオイルショックを超える紛争が再発しないとは言えない。その前にせめて日本経済の基幹となる電力の自立を図らなければならない。

欧州でここまで再エネ拡大が進んだのは、多様な再エネと国際連系線の活用により風力や太陽光の変動性の影響を緩和できたことが大きい。一方日本では、太陽光に著しく偏重しており地域間連系線による需給調整は限定的である。