1.はじめに 本サイトの「SEJだより第24号」“脱炭素社会におけるエネルギーキャリアーとしての水素の役割(その一)”で水素製造に関わる課題について報告し、更に製造した水素の輸送関しては(その二)で検討した。ここでは水素需要の際の課題について考えてみる。

SEJだより 第26号 脱炭素社会でのエネルギーキャリアーとしての水素の役割 (その二) ー水素の輸送(水素は経済的に成立するか)ー

- カテゴリ: エネルギー 2022-8-7 7:00 閲覧 (1517)

<本サイトの「SEJだより第24号」“脱炭素社会におけるエネルギーキャリアーとしての水素の役割(その一)”で水素製造に関わる課題について報告したが、ここでは製造した水素の輸送と貯蔵の課題について考えてみる。尚、水素需要については(その三)で述べる予定。

現時点のアメリカのクリーンエネルギー計画の原子力開発及び、日米協力の着目点として、2022年に入ってから国内でもにわかに注目を浴びている多目的試験炉(VTR)計画がある。この計画に至るまで、アメリカ国内において政治、経済、研究開発等の各分野で多くの議論がなされてきている。その中で、日本の原子力を考えるうえで参考とすべき点を中心に纏めたい。

脱炭素社会を目指して太陽光などや再エネの電力を大々的に導入しようとしているが、時間変化が大きいため、電力の需要と供給を合わせるため化石燃料による調整が必要になり、これでは脱炭素は難しい。これはエネルギー供給のキャリアを電力に頼っているからである。ガスパイプラインや自動車の燃料も電力と同様に重要なキャリアであり、ここに水素を利用すればこのような問題は解決できる可能性がある。

1. はじめに

1. はじめにSEJだより19号で、核融合発電炉が2050年までに実現する見通しがあるかについて論じ、現在の大型の核融合炉開発の路線では2050年の商用核融合炉実現はスケジュール的に非常に厳しいのではないかと述べた。しかし近年、核融合研究のメーンフレームである大型核融合炉開発に携わってきた一部の研究者たちがスピンアウトして、世界各国でいくつかの核融合ベンチャー企業を立ち上げ、ベンチャーキャピタルから資金を獲得して、それぞれがユニークなアイデアで、小型での核融合炉を目指す動きが活発化してきた。

萩生田通産大臣は、2050年カーボンニュートラルや2030年削減目標達成に向けて、原子力発電等の分野でのイノベーション ・社会実装に向けた協力など日米の意見交換をし、NuScale社等が開発する小型モジュール炉などの国際連携による実証に日本政府として取り組む方針を伝達している。小型モジュール炉の小型の特性を取り入れた安全炉であり、工場生産であるので鉄道や船舶で発電サイトに搬入し組み立てればよく、あたかも航空機を購入すればよいように、短期間で発電が可能であろう。

2021年10月から2週間にわたり英国・グラスゴーにおいて、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)が行われた。COP24 からの継続議題となっていたパリ協定の市場メカニズム、透明性枠組み等の実施指針、報告様式等の重要議題で合意に至った。本稿はこれらの課題について紹介する。

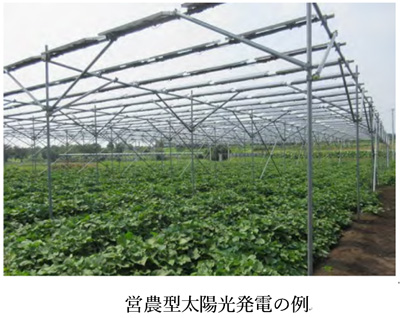

第6次エネルギー基本計画において2050年カーボンニュートラルを目指して、太陽光発電の拡大が盛り込まれているが、適地の減少を考慮し農業と発電を両立させる「営農型太陽光発電」に期待が寄せられている。このような政策は、日本の厳しい農業状況の中で食料自給力向上と両立できるのであろうか?

今年9月の自民党総裁選において高市早苗候補(現自民党政調会長)は、「2050年のカーボンニュートラルの達成には原子力が必要であり、特に小型核融合炉やSMRが有望である。」という発言をされている。このような発言が自民党の指導的立場にある政治家から出たということは、原子力推進を是とするSEJの一員として非常に頼もしい限りである。このような発言があった機会に、今後の原子力や核融合について私見を述べてみたい。

東アジアの安全保障の環境は急速に変化している。豪州はインド太平洋地域における安全保障のため原子力潜水艦の保有を米英支援のもとに企画している。韓国も保有の意志表明をしている。広大な排他的経済水域を有する日本は、早晩、同様な備えが必要か否かを検討せざるを得なくなることを示している。本稿では米国の原潜用原子炉の情報をまとめ紹介する。