第5次エネルギー基本計画が近く決定される。完璧なエネルギー源がない現実を考慮すると2050年に向けて温室効果ガスを80%減らすためにはこれまでの技術の延長では不可能であり、非連続の技術革新が必要であるとしている。

原子力発電所は本当に安全になったのか理解してもらえない。危険を強調するのは簡単ですが、安全を理解してもらうのは大変難しい。どのように福島事故の教訓を活かし安全性向上をはかっているのか安全対策を解説してみました。

日本では原発廃止の声が大きくなっているが、世界では新しい原発想の原発を作ろうとする動きがある。米国では国が主導して小型モジュール炉で、動力を用いない受動的安全性、工場生産の原子炉モジュール新しい発想の原発が実用化しようとしている。主要国も検討を開始した。

日本人は新聞・雑誌に大きく信頼を寄せているとの調査データがありますが、新聞・雑誌がその信頼に値する報道を行っているかと考えると、とてもうなずけるものではありません。その実例として原子力関係の研究開発がおこなわれる際に些細な事故が起きると針小棒大に取り上げられて、研究開発すら満足に行えない状況が続いています。今回は、報道が原子力開発を阻害しているという現実について考えてみました。

原子力船「むつ」は放射線漏れがあって受け入れ大湊港の反対があったが、長崎県佐世保市の理解を得て修理し実験航海を行いその役目を果たしたことはあまり知られていない。地球温暖化対策で商用の原子力船の時代が来ようとしており、今こそ、非軍事で開発した日本の技術を発展させ役立てたい。

カズオ・イシグロ氏は、1.文学は「科学の発見をどう利用するか」という判断の必要性を際立たせる使命を持つ、2.「何が真実であるか」への関心を持ち続けることが重要と指摘をしています。この2点について紹介します。

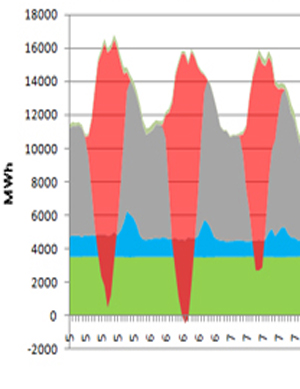

2050年に向けてエネルギー政策のカギとなるのは、地球温暖化対策とエネルギー自給率の向上である。そのためには、原子力と再生可能エネルギーをいかに共存させるかである。

その実現のための課題を検討した。

| 太陽光発電は構造が複雑ではなく、また発電効率も将来は飛躍的に向上する可能性があり、いかに電力供給システムに取り込むかが課題になります。太陽光発電の割合が増えてくると、太陽があたるピークでは全需要に匹敵する電気が出るため、その変動に対応するのが課題になる。どのような問題があるか、どうすべきかを検討した。 |