ウィトゲンシュタイン哲学の出発点

「論理哲学論考」(矢野茂樹著、『論理哲学論考を読む』、筑摩書房、2006)は天才哲学者といわれるウィトゲンシュタインの代表的著作である。その冒頭に、「世界は事実の総体であって事物の総体ではない」という宣言ともとれる記述がある。彼は、その認識を出発点とし、世界の構造や可能性としての新しい世界の構成方法について論考を進めている。

この表現の中で問題となるのは“事実”と“事物”の違いである。“事物”は端的に五感に触れる物体と思えば良い。しかし、“事実”をどう理解するかは容易でなく、目に見えない物同士の関係や物体の性質や配置や色・形なども含まれる。それをすべて言葉で表現せよ言われると誰しも困惑するであろう。現在目の前で起きている諸事実そのものが良い例であるというしかない。大事なことは、ウィトゲンシュタインが「世界の構造と創造の仕方を論じるにはここから出発するしかない」考えた点にある。

まず、1)“事実の総体”と認識しておいて、2)次に「事実は対象からなる」とする。対象とは、物体だけではなく、今述べた、物の間の関係、物の性質、配置や形、早い、など事実を構成している“要素”のこと。3)三番目の認識は世界を構成しているこの“対象”をどう捉えるか、である。対象には、後述するように“内的な性質”と“外的な性質”が付属している、とする。4)四番目の認識は、新しい世界はこのように捉えられた対象を組み合わせて創造される、と考える。ウィトゲンシュタインは実現している現実の世界と未だ実現していない世界を合わせて“論理空間”と呼ぶ。この世には意味のない夢想はあってもこれ以外のものは存在しないとする。

例えば、アインシュタインは相対性理論を“無”から作ったのではない。先人が達成していた実績(対象に相当し例えばリーマン幾何学など)を組み合わせて創造した“世界”だと認識する。組み合わせに際しアインシュタインの独創的な創意工夫が天才的であったのは言うまでもない。

リンゴの例が判りやすい。目の前に“赤いリンゴ”があるとする。この赤はリンゴ一般の性質ではない。青いリンゴが存在するから。しかし“この”リンゴの性質ではある。リンゴ一般と“この”リンゴという捉え方が重要で、英語でいえば、前者はan apple、後者はthe appleである。不定冠詞と定冠詞という分別は根幹的意味を持つ。では色に関するan appleの一般的特性は何か、となる。それは内的性質と呼ばれ、ただ「リンゴは色を持つ」となる。外的性質は「このリンゴの色は赤だ」となる。そうすると、内的性質は“これ”という風に具体的に指定されたものではなく、「幅や範囲を持つことになり、特定されない」。規制における性能規定は、要求事項を満足すべきであるという要請であり、幅を持つのが特徴。仕様規定は性能要求を満たす具体例であり幅を持たない。このようなものの見方を“内外視点”と云うことにする。この“内外視点”がものの本質を理解するうえでいかに役に立つかをいくつか例を示してみたい。世界はどのような原理に基づいてどのように構造的に決まっているのか、を考えるうえで有用である。またその「原理や構造」に基づいて意図する“企画や計画”をどのように実現させるか、にとっても有効である。

いきなり言語を“内外視点”に基づいた考察の対象にするとは冒険ではあるが、言語ほど人間生活に密着したものはないから、その根幹の一端が理解できれば有難いという側面も捨て難い。ただし言語学という学問分野の詳細には立ち入らない。本稿の目的を超えるし浅学菲才の身に余る。言語をウィトゲンシュタイン的な見方あるいは“内外視点”という観点から見るとどうなるか、それを取り上げてみたいのである。

それでは、言語の内的性質、外的性質は何か、となる。まず、言語をリンゴに対応させれば、赤いリンゴ、青いリンゴは日本語、英語に相当する。そうすると、言語全般には「様々な言語が存在する」というのは言語全般の内的性質である。その時、日本語、英語は言語の外的性質となる。では外的性質としていろいろな言語が存在するのは何故か。米国の原子力規制、日本の原子力規制、が存在する理由はどこにあるのか、という問いと同じ。

ヤコブソン(山中桂一著、『形と意味』、勁草書房、1995年)によれば、それは言語全般の内的性質として“弁別素性”が存在するからとなる。では弁別素性とは何か。驚くべきことにそれは、“口の形”、“舌の位置”、“のどの動き”の三要素であるという。口、舌、のど、は人間の内的性質である。これらを持たない人間は存在しないから。そもそも三要素を持たない言語は存在できないし、もともと言語の出発点は“声”にあった。ヤコブソンによれば、「人類が使っている発音の弁別素性は12種類」だという。日本語はそのうちの4種類だけを使っている。英語は別の弁別素成を使っている。各種言語が存在する理由はこの弁別素性の選択にあったといえる。それでは、原子力規制の弁別素性は何かとなるが、これは別の機会に論じたい。

日本語は、4種類の弁別素性から出発して、五十音ができ、その組み合わせで単語ができ、日本語の内的性質である日本語文法ができているという階層構造を持つ。空を飛べない鳥がいないように、言葉を話せない人は一人もいないという事実はすごいことである。これは言語に理由はなく、遺伝子が弁別素性の役割果たす点にある。

それでは、世界の言語が異なる“カラクリ”は何か、その理由を言語の内外視点に基づいて説明してみたい。

言語の内的性質の例として、言語学者チョムスキー(V.J.Cook著、須賀訳、『チョムスキーの言語理論』、新曜社、1990年)は「世界の言語は一定のヘッドパラメーターをもつ」と指摘している。ヘッドパラメーターとは、文を構成する“句”の主要部が右にあるか、左にあるかというもの。日本語で「私は学校に行く」というときこの動詞句のヘッドは「行く」であるが、ヘッドは右端にある。英語では、「I go to school」というから「go」というヘッドは左端にある。日本語はヘッド右、英語はヘッド左である。この規則は各言語のあらゆる表現に行き渡る。前置詞句でいえば、日本語は朝に、英語はin the morningとなり、ヘッドの位置は動詞の場合と変わらない。どんな言語でも「一定したヘッドを持つ」というのが内的性質、そして「英語のヘッドは左端」というのが外的性質である。どんなリンゴも色を持つ。このリンゴは青い色を持つ、に対応する。ネイティブは幼児の時、このヘッドを体得する。成人して語学を学ぶ時多くの努力が必要なのは、ヘッドが生得されておらず、後天的に学習せざるを得ないからである。

物事を万事このような内外視点で見るとき、どれだけ理解が深まるか計り知れない。だとすると、何故、学校教育でこのような根幹を教えないのか、国民のリタラシーを高めるのにこれに勝るものはそうそうあるまいと思えて極めて残念である。仏では、幼少の頃から哲学の基本を教えているというのに。

最後に、人間があらゆる場面で駆使しており、言語の内的性質である「ラングとパロール」に触れてみたい。文は単語群を文法に則って並べて作る。ここには、ルールがあり、単語があり、これらを使って表現したい事実を文に写像する。この一連の作業の中に“変わらぬもの”と“変わるもの”がある点に着目し、前者(文法)をラングといい、後者(創造された文)をパロールという。創造の普遍的な内的性質である。

子供が何故文を作れるようになるかに関するチョムスキーの生成文法は、この形式に関連し、単語の選択方法を“選択原理”、単語の規則的な並べ方を“結合原理”、単語と文法から文を作る操作を“投射原理”という。子供は生まれつきこの能力を備えているから、これは人間の言語に関する内的性質である。ところがこの三原理はあらゆる創造に顔を出す。ゲームやスポーツがこの形式(ルールと試合)を持つことを考えてみるとよい。こういう目でものをみると、言語とゲームやスポーツは同じ形式を持つ。このような内外視点に立つと「国語と算数も同じ根幹を共有している」ことに気づく。このような見方が“普遍学の構築”につながっていく。

法則の位置づけ:

ここまで来ると「自然現象の内的性質は何だろうか」と問うことができる。もちろん複数存在する。その一つが、「自然現象は“法則”を持つ」ということ。「言語現象は各種言語から成る」のと等価である。内的性質は幅を持つから、具体化された外的性質は何かとなる。ニュートンの運動則、ナビアーストークスの法則、マクスウェルの電磁場支配則、パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則、などが外的性質の例である。

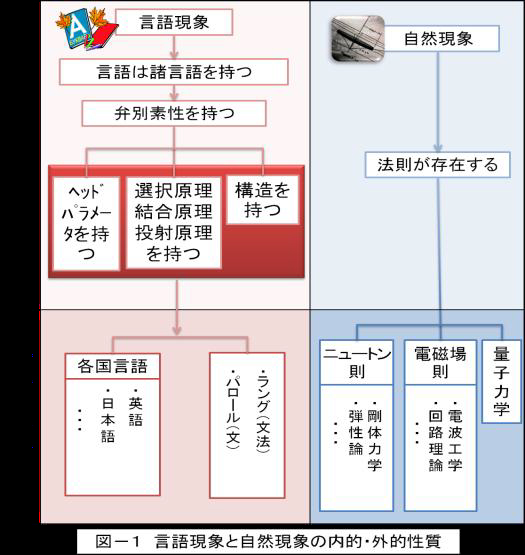

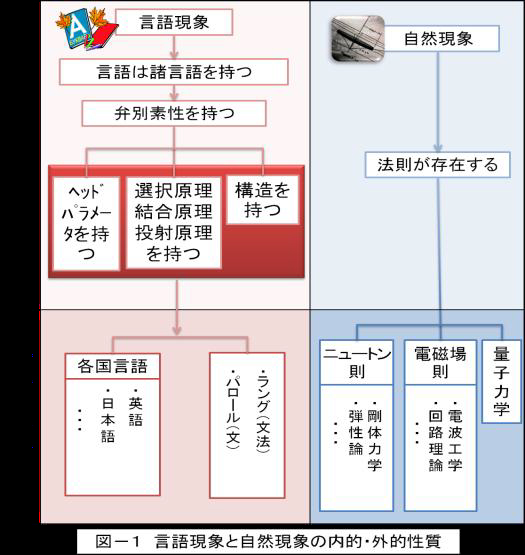

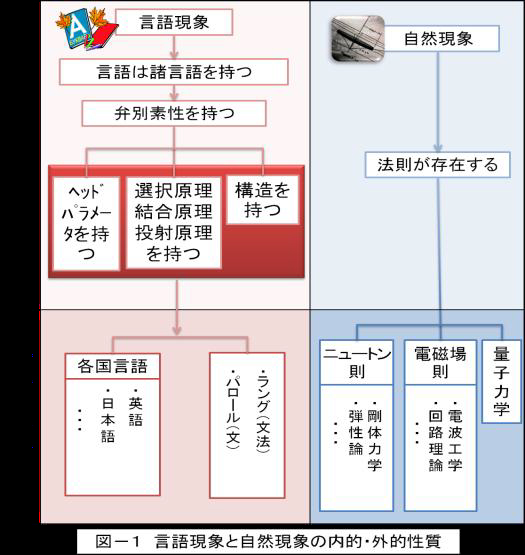

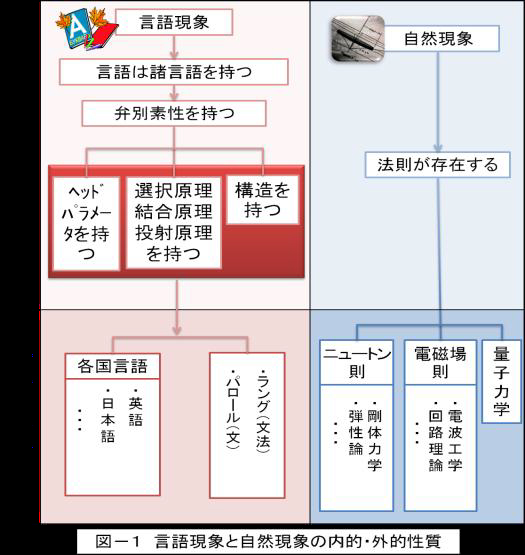

そうすると、自然現象の一部である“力学現象”にも同じことがいえる。自然現象にとっては外的性質であったニュートンの運動則は、「力学現象の内的性質」に変化する。ではこの内的性質に対応する外的性質は何かとなる。力の平衡則、剛体力学、弾性論や塑性学、ナビアーストークス則、などとなる。ここにはフラクタル的な木構造(図‐1)がみられる。内的・外的性質はどこに視点を当てるか変化する。このような認識や形式は心に留めておきたいものである。

内的性質が現実化される過程:

ところで、ものの状態を決めるためには、先のリンゴの例のように、内的・外的性質の両方を決める必要がある。構造物に荷重が負荷された場合、内部の応力はニュートンの運動則(平衡則)だけでは決まらない。境界条件(外的性質)が与えられて初めて応力状態が決まる。いわゆる“境界値問題”である。震度7の地震に耐えるべし、というのは性能規定で内的性質でるが、これに答えた耐震設計は仕様規定に対応し、外的性質である。性能規定だけでは規制行為は完結しない、という事情に通じる。

ところが、これらは人工的な問題であったが、目前の自然現象はどうやって決まっているのだろうか。太陽は自然現象にとって“内的性質”である。太陽がなければ地球は存在し得ないから。これは他の外的条件と絡み合い、地上に存在する各種法則を満たしながら、自然状態は決められている。これはネットワーク的な決められ方であろう。人間が学習によって言語表現を高度化していく様と類似である。人は一つ一つの単語の意味を聞いて言語を獲得するのではない。ネットワーク的理解の網の中で内的・外的性質を無意識に働かせながら言語を獲得するのである。これはパスカルがパンセで言った「繊細な精神」に通じる。しみじみ、「人間は想像を超える葦である」と思う。

人類にとって身近な言語と自然現象がどのように分析されるのか、ウィトゲンシュタインの内的性質、外的性質に依拠して考察した。内的性質は外的性質の抽象化である。思うに、抽象化されたものは時間と空間に依存しない。人間の“自由”や“人権”も時間と場所によらない抽象化された概念である。抽象化すればどうなるか、心掛けて考えたいものである。このような考え方を、混迷を続ける原子力の問題に適用したらどうなるか、次々回に述べてみたい。

(宮 健三 記)

IOJだより pdf

例えば、アインシュタインは相対性理論を“無”から作ったのではない。先人が達成していた実績(対象に相当し例えばリーマン幾何学など)を組み合わせて創造した“世界”だと認識する。組み合わせに際しアインシュタインの独創的な創意工夫が天才的であったのは言うまでもない。

ウィトゲンシュタインはこの対象を捉えるにはどうしたらよいかを考察し、内的性質と外的性質を峻別した。対象を組み合わせて新しいものを創造するとき、素性的に弁別された“対象”が明確に定義されていなければならないからである。

本稿では、この見方がどのように重要で根幹的な普遍性を持つか、について筆者の考えを述べてみたい。原子力規制でいえば、内的性質は性能規定に、外的性質は仕様規定に相当する。それがどんなものか、根幹的な意味付けの参考にもなる。

対象の「内的性質・外的性質」と規制の「性能規定・仕様規定」

リンゴの例が判りやすい。目の前に“赤いリンゴ”があるとする。この赤はリンゴ一般の性質ではない。青いリンゴが存在するから。しかし“この”リンゴの性質ではある。リンゴ一般と“この”リンゴという捉え方が重要で、英語でいえば、前者はan apple、後者はthe appleである。不定冠詞と定冠詞という分別は根幹的意味を持つ。では色に関するan appleの一般的特性は何か、となる。それは内的性質と呼ばれ、ただ「リンゴは色を持つ」となる。外的性質は「このリンゴの色は赤だ」となる。そうすると、内的性質は“これ”という風に具体的に指定されたものではなく、「幅や範囲を持つことになり、特定されない」。規制における性能規定は、要求事項を満足すべきであるという要請であり、幅を持つのが特徴。仕様規定は性能要求を満たす具体例であり幅を持たない。このようなものの見方を“内外視点”と云うことにする。この“内外視点”がものの本質を理解するうえでいかに役に立つかをいくつか例を示してみたい。世界はどのような原理に基づいてどのように構造的に決まっているのか、を考えるうえで有用である。またその「原理や構造」に基づいて意図する“企画や計画”をどのように実現させるか、にとっても有効である。

3.言語現象の構造

いきなり言語を“内外視点”に基づいた考察の対象にするとは冒険ではあるが、言語ほど人間生活に密着したものはないから、その根幹の一端が理解できれば有難いという側面も捨て難い。ただし言語学という学問分野の詳細には立ち入らない。本稿の目的を超えるし浅学菲才の身に余る。言語をウィトゲンシュタイン的な見方あるいは“内外視点”という観点から見るとどうなるか、それを取り上げてみたいのである。

それでは、言語の内的性質、外的性質は何か、となる。まず、言語をリンゴに対応させれば、赤いリンゴ、青いリンゴは日本語、英語に相当する。そうすると、言語全般には「様々な言語が存在する」というのは言語全般の内的性質である。その時、日本語、英語は言語の外的性質となる。では外的性質としていろいろな言語が存在するのは何故か。米国の原子力規制、日本の原子力規制、が存在する理由はどこにあるのか、という問いと同じ。

ヤコブソン(山中桂一著、『形と意味』、勁草書房、1995年)によれば、それは言語全般の内的性質として“弁別素性”が存在するからとなる。では弁別素性とは何か。驚くべきことにそれは、“口の形”、“舌の位置”、“のどの動き”の三要素であるという。口、舌、のど、は人間の内的性質である。これらを持たない人間は存在しないから。そもそも三要素を持たない言語は存在できないし、もともと言語の出発点は“声”にあった。ヤコブソンによれば、「人類が使っている発音の弁別素性は12種類」だという。日本語はそのうちの4種類だけを使っている。英語は別の弁別素成を使っている。各種言語が存在する理由はこの弁別素性の選択にあったといえる。それでは、原子力規制の弁別素性は何かとなるが、これは別の機会に論じたい。

日本語は、4種類の弁別素性から出発して、五十音ができ、その組み合わせで単語ができ、日本語の内的性質である日本語文法ができているという階層構造を持つ。空を飛べない鳥がいないように、言葉を話せない人は一人もいないという事実はすごいことである。これは言語に理由はなく、遺伝子が弁別素性の役割果たす点にある。

それでは、世界の言語が異なる“カラクリ”は何か、その理由を言語の内外視点に基づいて説明してみたい。

言語の内的性質の例として、言語学者チョムスキー(V.J.Cook著、須賀訳、『チョムスキーの言語理論』、新曜社、1990年)は「世界の言語は一定のヘッドパラメーターをもつ」と指摘している。ヘッドパラメーターとは、文を構成する“句”の主要部が右にあるか、左にあるかというもの。日本語で「私は学校に行く」というときこの動詞句のヘッドは「行く」であるが、ヘッドは右端にある。英語では、「I go to school」というから「go」というヘッドは左端にある。日本語はヘッド右、英語はヘッド左である。この規則は各言語のあらゆる表現に行き渡る。前置詞句でいえば、日本語は朝に、英語はin the morningとなり、ヘッドの位置は動詞の場合と変わらない。どんな言語でも「一定したヘッドを持つ」というのが内的性質、そして「英語のヘッドは左端」というのが外的性質である。どんなリンゴも色を持つ。このリンゴは青い色を持つ、に対応する。ネイティブは幼児の時、このヘッドを体得する。成人して語学を学ぶ時多くの努力が必要なのは、ヘッドが生得されておらず、後天的に学習せざるを得ないからである。

物事を万事このような内外視点で見るとき、どれだけ理解が深まるか計り知れない。だとすると、何故、学校教育でこのような根幹を教えないのか、国民のリタラシーを高めるのにこれに勝るものはそうそうあるまいと思えて極めて残念である。仏では、幼少の頃から哲学の基本を教えているというのに。

最後に、人間があらゆる場面で駆使しており、言語の内的性質である「ラングとパロール」に触れてみたい。文は単語群を文法に則って並べて作る。ここには、ルールがあり、単語があり、これらを使って表現したい事実を文に写像する。この一連の作業の中に“変わらぬもの”と“変わるもの”がある点に着目し、前者(文法)をラングといい、後者(創造された文)をパロールという。創造の普遍的な内的性質である。

子供が何故文を作れるようになるかに関するチョムスキーの生成文法は、この形式に関連し、単語の選択方法を“選択原理”、単語の規則的な並べ方を“結合原理”、単語と文法から文を作る操作を“投射原理”という。子供は生まれつきこの能力を備えているから、これは人間の言語に関する内的性質である。ところがこの三原理はあらゆる創造に顔を出す。ゲームやスポーツがこの形式(ルールと試合)を持つことを考えてみるとよい。こういう目でものをみると、言語とゲームやスポーツは同じ形式を持つ。このような内外視点に立つと「国語と算数も同じ根幹を共有している」ことに気づく。このような見方が“普遍学の構築”につながっていく。

4.自然現象の構造

法則の位置づけ:

ここまで来ると「自然現象の内的性質は何だろうか」と問うことができる。もちろん複数存在する。その一つが、「自然現象は“法則”を持つ」ということ。「言語現象は各種言語から成る」のと等価である。内的性質は幅を持つから、具体化された外的性質は何かとなる。ニュートンの運動則、ナビアーストークスの法則、マクスウェルの電磁場支配則、パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則、などが外的性質の例である。

そうすると、自然現象の一部である“力学現象”にも同じことがいえる。自然現象にとっては外的性質であったニュートンの運動則は、「力学現象の内的性質」に変化する。ではこの内的性質に対応する外的性質は何かとなる。力の平衡則、剛体力学、弾性論や塑性学、ナビアーストークス則、などとなる。ここにはフラクタル的な木構造(図‐1)がみられる。内的・外的性質はどこに視点を当てるか変化する。このような認識や形式は心に留めておきたいものである。

内的性質が現実化される過程:

ところで、ものの状態を決めるためには、先のリンゴの例のように、内的・外的性質の両方を決める必要がある。構造物に荷重が負荷された場合、内部の応力はニュートンの運動則(平衡則)だけでは決まらない。境界条件(外的性質)が与えられて初めて応力状態が決まる。いわゆる“境界値問題”である。震度7の地震に耐えるべし、というのは性能規定で内的性質でるが、これに答えた耐震設計は仕様規定に対応し、外的性質である。性能規定だけでは規制行為は完結しない、という事情に通じる。

ところが、これらは人工的な問題であったが、目前の自然現象はどうやって決まっているのだろうか。太陽は自然現象にとって“内的性質”である。太陽がなければ地球は存在し得ないから。これは他の外的条件と絡み合い、地上に存在する各種法則を満たしながら、自然状態は決められている。これはネットワーク的な決められ方であろう。人間が学習によって言語表現を高度化していく様と類似である。人は一つ一つの単語の意味を聞いて言語を獲得するのではない。ネットワーク的理解の網の中で内的・外的性質を無意識に働かせながら言語を獲得するのである。これはパスカルがパンセで言った「繊細な精神」に通じる。しみじみ、「人間は想像を超える葦である」と思う。

5.おわりに

人類にとって身近な言語と自然現象がどのように分析されるのか、ウィトゲンシュタインの内的性質、外的性質に依拠して考察した。内的性質は外的性質の抽象化である。思うに、抽象化されたものは時間と空間に依存しない。人間の“自由”や“人権”も時間と場所によらない抽象化された概念である。抽象化すればどうなるか、心掛けて考えたいものである。このような考え方を、混迷を続ける原子力の問題に適用したらどうなるか、次々回に述べてみたい。

(宮 健三 記)

ページのトップへ戻る

IOJだより pdf

ウィトゲンシュタイン哲学の出発点

「論理哲学論考」(矢野茂樹著、『論理哲学論考を読む』、筑摩書房、2006)は天才哲学者といわれるウィトゲンシュタインの代表的著作である。その冒頭に、「世界は事実の総体であって事物の総体ではない」という宣言ともとれる記述がある。彼は、その認識を出発点とし、世界の構造や可能性としての新しい世界の構成方法について論考を進めている。

この表現の中で問題となるのは“事実”と“事物”の違いである。“事物”は端的に五感に触れる物体と思えば良い。しかし、“事実”をどう理解するかは容易でなく、目に見えない物同士の関係や物体の性質や配置や色・形なども含まれる。それをすべて言葉で表現せよ言われると誰しも困惑するであろう。現在目の前で起きている諸事実そのものが良い例であるというしかない。大事なことは、ウィトゲンシュタインが「世界の構造と創造の仕方を論じるにはここから出発するしかない」考えた点にある。

まず、1)“事実の総体”と認識しておいて、2)次に「事実は対象からなる」とする。対象とは、物体だけではなく、今述べた、物の間の関係、物の性質、配置や形、早い、など事実を構成している“要素”のこと。3)三番目の認識は世界を構成しているこの“対象”をどう捉えるか、である。対象には、後述するように“内的な性質”と“外的な性質”が付属している、とする。4)四番目の認識は、新しい世界はこのように捉えられた対象を組み合わせて創造される、と考える。ウィトゲンシュタインは実現している現実の世界と未だ実現していない世界を合わせて“論理空間”と呼ぶ。この世には意味のない夢想はあってもこれ以外のものは存在しないとする。

例えば、アインシュタインは相対性理論を“無”から作ったのではない。先人が達成していた実績(対象に相当し例えばリーマン幾何学など)を組み合わせて創造した“世界”だと認識する。組み合わせに際しアインシュタインの独創的な創意工夫が天才的であったのは言うまでもない。

リンゴの例が判りやすい。目の前に“赤いリンゴ”があるとする。この赤はリンゴ一般の性質ではない。青いリンゴが存在するから。しかし“この”リンゴの性質ではある。リンゴ一般と“この”リンゴという捉え方が重要で、英語でいえば、前者はan apple、後者はthe appleである。不定冠詞と定冠詞という分別は根幹的意味を持つ。では色に関するan appleの一般的特性は何か、となる。それは内的性質と呼ばれ、ただ「リンゴは色を持つ」となる。外的性質は「このリンゴの色は赤だ」となる。そうすると、内的性質は“これ”という風に具体的に指定されたものではなく、「幅や範囲を持つことになり、特定されない」。規制における性能規定は、要求事項を満足すべきであるという要請であり、幅を持つのが特徴。仕様規定は性能要求を満たす具体例であり幅を持たない。このようなものの見方を“内外視点”と云うことにする。この“内外視点”がものの本質を理解するうえでいかに役に立つかをいくつか例を示してみたい。世界はどのような原理に基づいてどのように構造的に決まっているのか、を考えるうえで有用である。またその「原理や構造」に基づいて意図する“企画や計画”をどのように実現させるか、にとっても有効である。

いきなり言語を“内外視点”に基づいた考察の対象にするとは冒険ではあるが、言語ほど人間生活に密着したものはないから、その根幹の一端が理解できれば有難いという側面も捨て難い。ただし言語学という学問分野の詳細には立ち入らない。本稿の目的を超えるし浅学菲才の身に余る。言語をウィトゲンシュタイン的な見方あるいは“内外視点”という観点から見るとどうなるか、それを取り上げてみたいのである。

それでは、言語の内的性質、外的性質は何か、となる。まず、言語をリンゴに対応させれば、赤いリンゴ、青いリンゴは日本語、英語に相当する。そうすると、言語全般には「様々な言語が存在する」というのは言語全般の内的性質である。その時、日本語、英語は言語の外的性質となる。では外的性質としていろいろな言語が存在するのは何故か。米国の原子力規制、日本の原子力規制、が存在する理由はどこにあるのか、という問いと同じ。

ヤコブソン(山中桂一著、『形と意味』、勁草書房、1995年)によれば、それは言語全般の内的性質として“弁別素性”が存在するからとなる。では弁別素性とは何か。驚くべきことにそれは、“口の形”、“舌の位置”、“のどの動き”の三要素であるという。口、舌、のど、は人間の内的性質である。これらを持たない人間は存在しないから。そもそも三要素を持たない言語は存在できないし、もともと言語の出発点は“声”にあった。ヤコブソンによれば、「人類が使っている発音の弁別素性は12種類」だという。日本語はそのうちの4種類だけを使っている。英語は別の弁別素成を使っている。各種言語が存在する理由はこの弁別素性の選択にあったといえる。それでは、原子力規制の弁別素性は何かとなるが、これは別の機会に論じたい。

日本語は、4種類の弁別素性から出発して、五十音ができ、その組み合わせで単語ができ、日本語の内的性質である日本語文法ができているという階層構造を持つ。空を飛べない鳥がいないように、言葉を話せない人は一人もいないという事実はすごいことである。これは言語に理由はなく、遺伝子が弁別素性の役割果たす点にある。

それでは、世界の言語が異なる“カラクリ”は何か、その理由を言語の内外視点に基づいて説明してみたい。

言語の内的性質の例として、言語学者チョムスキー(V.J.Cook著、須賀訳、『チョムスキーの言語理論』、新曜社、1990年)は「世界の言語は一定のヘッドパラメーターをもつ」と指摘している。ヘッドパラメーターとは、文を構成する“句”の主要部が右にあるか、左にあるかというもの。日本語で「私は学校に行く」というときこの動詞句のヘッドは「行く」であるが、ヘッドは右端にある。英語では、「I go to school」というから「go」というヘッドは左端にある。日本語はヘッド右、英語はヘッド左である。この規則は各言語のあらゆる表現に行き渡る。前置詞句でいえば、日本語は朝に、英語はin the morningとなり、ヘッドの位置は動詞の場合と変わらない。どんな言語でも「一定したヘッドを持つ」というのが内的性質、そして「英語のヘッドは左端」というのが外的性質である。どんなリンゴも色を持つ。このリンゴは青い色を持つ、に対応する。ネイティブは幼児の時、このヘッドを体得する。成人して語学を学ぶ時多くの努力が必要なのは、ヘッドが生得されておらず、後天的に学習せざるを得ないからである。

物事を万事このような内外視点で見るとき、どれだけ理解が深まるか計り知れない。だとすると、何故、学校教育でこのような根幹を教えないのか、国民のリタラシーを高めるのにこれに勝るものはそうそうあるまいと思えて極めて残念である。仏では、幼少の頃から哲学の基本を教えているというのに。

最後に、人間があらゆる場面で駆使しており、言語の内的性質である「ラングとパロール」に触れてみたい。文は単語群を文法に則って並べて作る。ここには、ルールがあり、単語があり、これらを使って表現したい事実を文に写像する。この一連の作業の中に“変わらぬもの”と“変わるもの”がある点に着目し、前者(文法)をラングといい、後者(創造された文)をパロールという。創造の普遍的な内的性質である。

子供が何故文を作れるようになるかに関するチョムスキーの生成文法は、この形式に関連し、単語の選択方法を“選択原理”、単語の規則的な並べ方を“結合原理”、単語と文法から文を作る操作を“投射原理”という。子供は生まれつきこの能力を備えているから、これは人間の言語に関する内的性質である。ところがこの三原理はあらゆる創造に顔を出す。ゲームやスポーツがこの形式(ルールと試合)を持つことを考えてみるとよい。こういう目でものをみると、言語とゲームやスポーツは同じ形式を持つ。このような内外視点に立つと「国語と算数も同じ根幹を共有している」ことに気づく。このような見方が“普遍学の構築”につながっていく。

法則の位置づけ:

ここまで来ると「自然現象の内的性質は何だろうか」と問うことができる。もちろん複数存在する。その一つが、「自然現象は“法則”を持つ」ということ。「言語現象は各種言語から成る」のと等価である。内的性質は幅を持つから、具体化された外的性質は何かとなる。ニュートンの運動則、ナビアーストークスの法則、マクスウェルの電磁場支配則、パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則、などが外的性質の例である。

そうすると、自然現象の一部である“力学現象”にも同じことがいえる。自然現象にとっては外的性質であったニュートンの運動則は、「力学現象の内的性質」に変化する。ではこの内的性質に対応する外的性質は何かとなる。力の平衡則、剛体力学、弾性論や塑性学、ナビアーストークス則、などとなる。ここにはフラクタル的な木構造(図‐1)がみられる。内的・外的性質はどこに視点を当てるか変化する。このような認識や形式は心に留めておきたいものである。

内的性質が現実化される過程:

ところで、ものの状態を決めるためには、先のリンゴの例のように、内的・外的性質の両方を決める必要がある。構造物に荷重が負荷された場合、内部の応力はニュートンの運動則(平衡則)だけでは決まらない。境界条件(外的性質)が与えられて初めて応力状態が決まる。いわゆる“境界値問題”である。震度7の地震に耐えるべし、というのは性能規定で内的性質でるが、これに答えた耐震設計は仕様規定に対応し、外的性質である。性能規定だけでは規制行為は完結しない、という事情に通じる。

ところが、これらは人工的な問題であったが、目前の自然現象はどうやって決まっているのだろうか。太陽は自然現象にとって“内的性質”である。太陽がなければ地球は存在し得ないから。これは他の外的条件と絡み合い、地上に存在する各種法則を満たしながら、自然状態は決められている。これはネットワーク的な決められ方であろう。人間が学習によって言語表現を高度化していく様と類似である。人は一つ一つの単語の意味を聞いて言語を獲得するのではない。ネットワーク的理解の網の中で内的・外的性質を無意識に働かせながら言語を獲得するのである。これはパスカルがパンセで言った「繊細な精神」に通じる。しみじみ、「人間は想像を超える葦である」と思う。

人類にとって身近な言語と自然現象がどのように分析されるのか、ウィトゲンシュタインの内的性質、外的性質に依拠して考察した。内的性質は外的性質の抽象化である。思うに、抽象化されたものは時間と空間に依存しない。人間の“自由”や“人権”も時間と場所によらない抽象化された概念である。抽象化すればどうなるか、心掛けて考えたいものである。このような考え方を、混迷を続ける原子力の問題に適用したらどうなるか、次々回に述べてみたい。

(宮 健三 記)

IOJだより pdf

例えば、アインシュタインは相対性理論を“無”から作ったのではない。先人が達成していた実績(対象に相当し例えばリーマン幾何学など)を組み合わせて創造した“世界”だと認識する。組み合わせに際しアインシュタインの独創的な創意工夫が天才的であったのは言うまでもない。

ウィトゲンシュタインはこの対象を捉えるにはどうしたらよいかを考察し、内的性質と外的性質を峻別した。対象を組み合わせて新しいものを創造するとき、素性的に弁別された“対象”が明確に定義されていなければならないからである。

本稿では、この見方がどのように重要で根幹的な普遍性を持つか、について筆者の考えを述べてみたい。原子力規制でいえば、内的性質は性能規定に、外的性質は仕様規定に相当する。それがどんなものか、根幹的な意味付けの参考にもなる。

対象の「内的性質・外的性質」と規制の「性能規定・仕様規定」

リンゴの例が判りやすい。目の前に“赤いリンゴ”があるとする。この赤はリンゴ一般の性質ではない。青いリンゴが存在するから。しかし“この”リンゴの性質ではある。リンゴ一般と“この”リンゴという捉え方が重要で、英語でいえば、前者はan apple、後者はthe appleである。不定冠詞と定冠詞という分別は根幹的意味を持つ。では色に関するan appleの一般的特性は何か、となる。それは内的性質と呼ばれ、ただ「リンゴは色を持つ」となる。外的性質は「このリンゴの色は赤だ」となる。そうすると、内的性質は“これ”という風に具体的に指定されたものではなく、「幅や範囲を持つことになり、特定されない」。規制における性能規定は、要求事項を満足すべきであるという要請であり、幅を持つのが特徴。仕様規定は性能要求を満たす具体例であり幅を持たない。このようなものの見方を“内外視点”と云うことにする。この“内外視点”がものの本質を理解するうえでいかに役に立つかをいくつか例を示してみたい。世界はどのような原理に基づいてどのように構造的に決まっているのか、を考えるうえで有用である。またその「原理や構造」に基づいて意図する“企画や計画”をどのように実現させるか、にとっても有効である。

3.言語現象の構造

いきなり言語を“内外視点”に基づいた考察の対象にするとは冒険ではあるが、言語ほど人間生活に密着したものはないから、その根幹の一端が理解できれば有難いという側面も捨て難い。ただし言語学という学問分野の詳細には立ち入らない。本稿の目的を超えるし浅学菲才の身に余る。言語をウィトゲンシュタイン的な見方あるいは“内外視点”という観点から見るとどうなるか、それを取り上げてみたいのである。

それでは、言語の内的性質、外的性質は何か、となる。まず、言語をリンゴに対応させれば、赤いリンゴ、青いリンゴは日本語、英語に相当する。そうすると、言語全般には「様々な言語が存在する」というのは言語全般の内的性質である。その時、日本語、英語は言語の外的性質となる。では外的性質としていろいろな言語が存在するのは何故か。米国の原子力規制、日本の原子力規制、が存在する理由はどこにあるのか、という問いと同じ。

ヤコブソン(山中桂一著、『形と意味』、勁草書房、1995年)によれば、それは言語全般の内的性質として“弁別素性”が存在するからとなる。では弁別素性とは何か。驚くべきことにそれは、“口の形”、“舌の位置”、“のどの動き”の三要素であるという。口、舌、のど、は人間の内的性質である。これらを持たない人間は存在しないから。そもそも三要素を持たない言語は存在できないし、もともと言語の出発点は“声”にあった。ヤコブソンによれば、「人類が使っている発音の弁別素性は12種類」だという。日本語はそのうちの4種類だけを使っている。英語は別の弁別素成を使っている。各種言語が存在する理由はこの弁別素性の選択にあったといえる。それでは、原子力規制の弁別素性は何かとなるが、これは別の機会に論じたい。

日本語は、4種類の弁別素性から出発して、五十音ができ、その組み合わせで単語ができ、日本語の内的性質である日本語文法ができているという階層構造を持つ。空を飛べない鳥がいないように、言葉を話せない人は一人もいないという事実はすごいことである。これは言語に理由はなく、遺伝子が弁別素性の役割果たす点にある。

それでは、世界の言語が異なる“カラクリ”は何か、その理由を言語の内外視点に基づいて説明してみたい。

言語の内的性質の例として、言語学者チョムスキー(V.J.Cook著、須賀訳、『チョムスキーの言語理論』、新曜社、1990年)は「世界の言語は一定のヘッドパラメーターをもつ」と指摘している。ヘッドパラメーターとは、文を構成する“句”の主要部が右にあるか、左にあるかというもの。日本語で「私は学校に行く」というときこの動詞句のヘッドは「行く」であるが、ヘッドは右端にある。英語では、「I go to school」というから「go」というヘッドは左端にある。日本語はヘッド右、英語はヘッド左である。この規則は各言語のあらゆる表現に行き渡る。前置詞句でいえば、日本語は朝に、英語はin the morningとなり、ヘッドの位置は動詞の場合と変わらない。どんな言語でも「一定したヘッドを持つ」というのが内的性質、そして「英語のヘッドは左端」というのが外的性質である。どんなリンゴも色を持つ。このリンゴは青い色を持つ、に対応する。ネイティブは幼児の時、このヘッドを体得する。成人して語学を学ぶ時多くの努力が必要なのは、ヘッドが生得されておらず、後天的に学習せざるを得ないからである。

物事を万事このような内外視点で見るとき、どれだけ理解が深まるか計り知れない。だとすると、何故、学校教育でこのような根幹を教えないのか、国民のリタラシーを高めるのにこれに勝るものはそうそうあるまいと思えて極めて残念である。仏では、幼少の頃から哲学の基本を教えているというのに。

最後に、人間があらゆる場面で駆使しており、言語の内的性質である「ラングとパロール」に触れてみたい。文は単語群を文法に則って並べて作る。ここには、ルールがあり、単語があり、これらを使って表現したい事実を文に写像する。この一連の作業の中に“変わらぬもの”と“変わるもの”がある点に着目し、前者(文法)をラングといい、後者(創造された文)をパロールという。創造の普遍的な内的性質である。

子供が何故文を作れるようになるかに関するチョムスキーの生成文法は、この形式に関連し、単語の選択方法を“選択原理”、単語の規則的な並べ方を“結合原理”、単語と文法から文を作る操作を“投射原理”という。子供は生まれつきこの能力を備えているから、これは人間の言語に関する内的性質である。ところがこの三原理はあらゆる創造に顔を出す。ゲームやスポーツがこの形式(ルールと試合)を持つことを考えてみるとよい。こういう目でものをみると、言語とゲームやスポーツは同じ形式を持つ。このような内外視点に立つと「国語と算数も同じ根幹を共有している」ことに気づく。このような見方が“普遍学の構築”につながっていく。

4.自然現象の構造

法則の位置づけ:

ここまで来ると「自然現象の内的性質は何だろうか」と問うことができる。もちろん複数存在する。その一つが、「自然現象は“法則”を持つ」ということ。「言語現象は各種言語から成る」のと等価である。内的性質は幅を持つから、具体化された外的性質は何かとなる。ニュートンの運動則、ナビアーストークスの法則、マクスウェルの電磁場支配則、パスカルの原理、ボイル・シャルルの法則、などが外的性質の例である。

そうすると、自然現象の一部である“力学現象”にも同じことがいえる。自然現象にとっては外的性質であったニュートンの運動則は、「力学現象の内的性質」に変化する。ではこの内的性質に対応する外的性質は何かとなる。力の平衡則、剛体力学、弾性論や塑性学、ナビアーストークス則、などとなる。ここにはフラクタル的な木構造(図‐1)がみられる。内的・外的性質はどこに視点を当てるか変化する。このような認識や形式は心に留めておきたいものである。

内的性質が現実化される過程:

ところで、ものの状態を決めるためには、先のリンゴの例のように、内的・外的性質の両方を決める必要がある。構造物に荷重が負荷された場合、内部の応力はニュートンの運動則(平衡則)だけでは決まらない。境界条件(外的性質)が与えられて初めて応力状態が決まる。いわゆる“境界値問題”である。震度7の地震に耐えるべし、というのは性能規定で内的性質でるが、これに答えた耐震設計は仕様規定に対応し、外的性質である。性能規定だけでは規制行為は完結しない、という事情に通じる。

ところが、これらは人工的な問題であったが、目前の自然現象はどうやって決まっているのだろうか。太陽は自然現象にとって“内的性質”である。太陽がなければ地球は存在し得ないから。これは他の外的条件と絡み合い、地上に存在する各種法則を満たしながら、自然状態は決められている。これはネットワーク的な決められ方であろう。人間が学習によって言語表現を高度化していく様と類似である。人は一つ一つの単語の意味を聞いて言語を獲得するのではない。ネットワーク的理解の網の中で内的・外的性質を無意識に働かせながら言語を獲得するのである。これはパスカルがパンセで言った「繊細な精神」に通じる。しみじみ、「人間は想像を超える葦である」と思う。

5.おわりに

人類にとって身近な言語と自然現象がどのように分析されるのか、ウィトゲンシュタインの内的性質、外的性質に依拠して考察した。内的性質は外的性質の抽象化である。思うに、抽象化されたものは時間と空間に依存しない。人間の“自由”や“人権”も時間と場所によらない抽象化された概念である。抽象化すればどうなるか、心掛けて考えたいものである。このような考え方を、混迷を続ける原子力の問題に適用したらどうなるか、次々回に述べてみたい。

(宮 健三 記)

ページのトップへ戻る

IOJだより pdf