�Ƕᡢ���ŤǤ����۸�ȯ�Ť����ä�ȼ������ΥХ�����졢��³���������Ԥ�줿�����塢��ư�Ÿ����Ф����������֤������֤γȽ��ʤ��絬���к���ɬ�פȤ���뤳�Ȥ����餫�ˤʤ�ĤĤ��롣�ޤ����������ڤ����۸�ȯ�Ť����ä���ˤĤ��ϸ��ΤȤΥȥ�֥뤬����ˤʤäƤ��롣ī����ʿ��30ǯ11���˼���ǡֺƥ��ͤ���ڤˤ��ϰ�ζ�������θ��פ��к���ޤ��٤��ȼ�ĥ���줿��Ƴ���ˤϸ³������ꡢ��Ԥβ����Ǥ����ۤϺ���Ƭ�Ǥ��Ǥ��롣

1�����ͥ륮�����ܷײ�˴�Ť����ܤ�Ω�İ���

�л��ʤ�ͭ���Բ��Ǥ��륨�ͥ륮���������̲�������ˤǤϡ��Ƕ�յķ��ꤵ�줿�裵�����ͥ륮�����ܷײ�Ȥ��θ��Ƥ�Ƥ�����褿�������μ�������ϰʲ����̤�Ǥ��롣

�����ͥ륮���ΰ����ݾ�

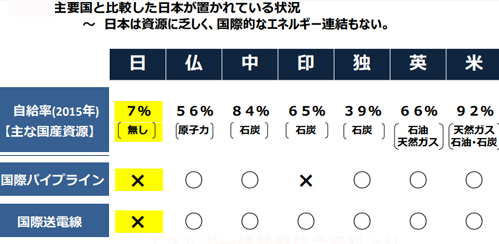

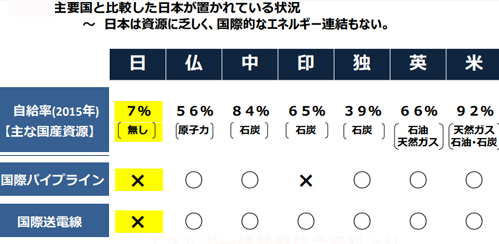

�ƹ�Υ��ͥ륮������Ψ����Ӥ���ȡ��ơ��桢�ѡ��ȡ�ʩ��40%����90��Ǥ��뤬�����ܤϸ�ȯ��ߤˤ�äƼ���Ψ�Ϥ鷺������Ǥ��ꡢ¾��Τ褦�����Ϥι��Ϣ������ʤ������ͥ륮�������ݾ㤬�����ȤϤȤƤ�����ʤ������ˤ��롣

���ƥ���Ƴ���θ���

�� �������Ѥ�����κƥ���ȯ���̡�

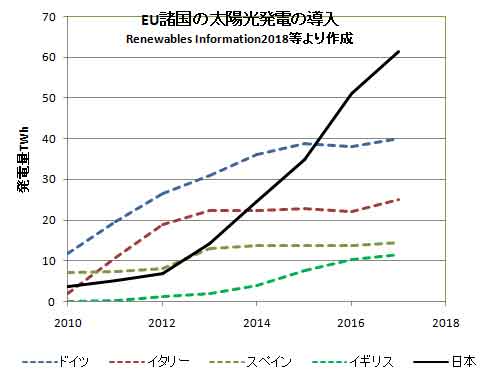

�����ñ�����Ѥ�����κƥ���ȯ���̤�ȡ��ɥ���40��kWh/㎢>�ǥ�ޡ���34��kWh/㎢>����33��kWh/㎢>�����ꥢ29��kWh/㎢>���ڥ���18��kWh/㎢>�Ȥ�������ˤ��뤬�����۸������ܤ���ȥɥ���11��kWh/㎢������9��kWh/㎢�������ꥢ8��kWh/㎢��³����

���ܤ����۸������ܤ�FIT��Ƴ�������Ѷ�Ū�˿�ʡˤȿ��ϡʻ��Ϥ�¿��ͭ���ˤγ�礬�ä˹⤯�ʤäƤ��롣

�� ú�������ӽ��̡�

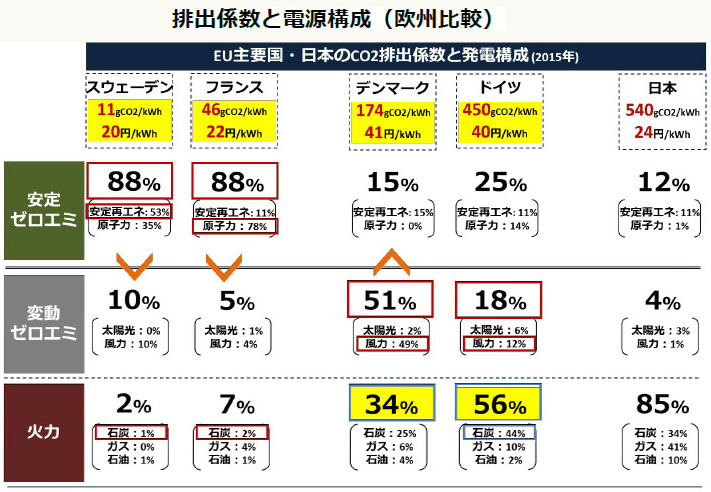

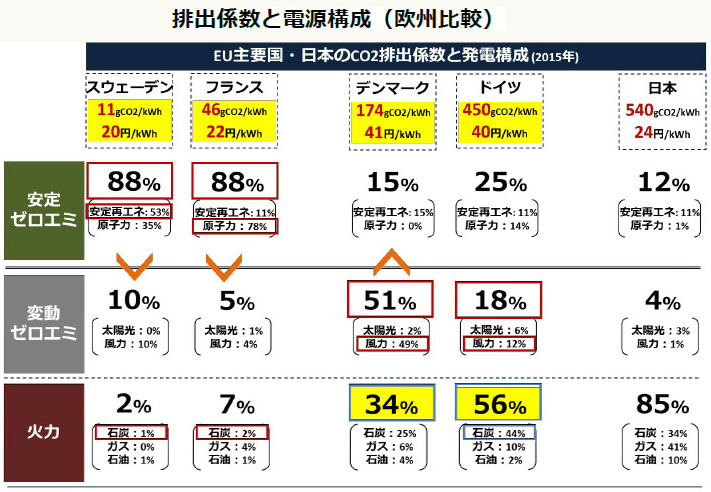

���������ߥå����ΰ����Ÿ�����Ψ��ȡ����������ǥ�88�ե��88%���ǥ�ޡ���15%���ɥ���25%������12%�ȤʤäƤ���CO2�ӽз��������ܤ��ǰ��Ǥ��롣

5

�� ���ܤϸ������㸺�αƶ����礭����

���ܤ�2010ǯ����ƥ��ͤ�500��kWh���ä���⡢�����Ϥ��ŤäƤ���ʬ��2800��kWh������������2000��kWh���äǡ�CO2�ӽ��̤�4.3����5.0���ȥ�ؤ����ä��Ƥ��ޤä���

2.�����Υ��������ߥå����μ���Ȥ�

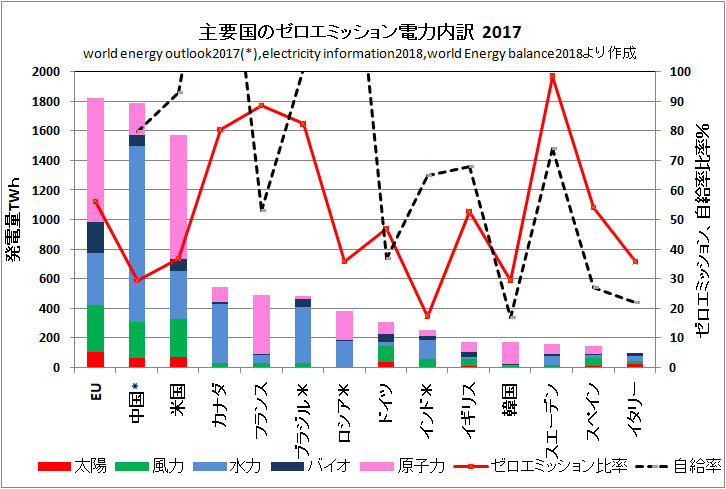

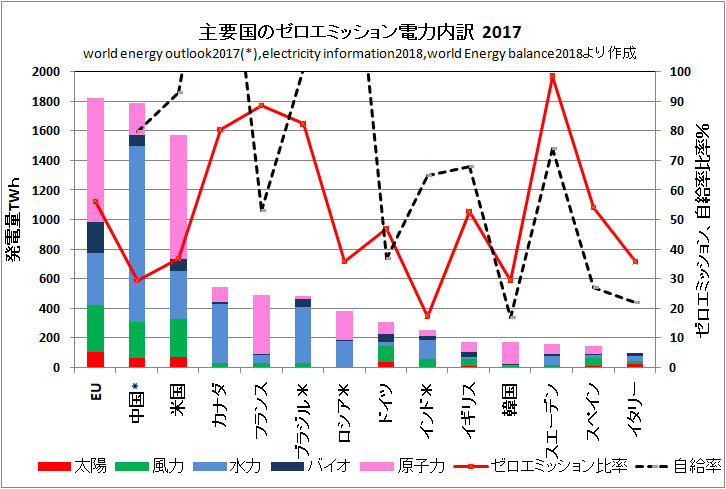

2016ǯ�Υ��������ߥå��������Сˤ��Ÿ���������IEA��ȯɽ���Ƥ������2�ˡ��Ǥ�ȯ���̤�¿�����ǤϿ��ϡ����ϡ����Ϥ������Ǥ�Ǥⶡ���̤�¿������������OECD����ϸ����ϡ����ϡ����Ϥ��濴�Ǥ��ꡢ�����Ÿ��Ǥ������۸����濴�˿����褦�Ȥ����ϸ�������ʤ���

|  |

�� �����ϤȺƥ��ͤ��ȹ礻��

���������ߥå���������Ÿ����ò����Ƽ¸����Ƥ���ϡ��ե�ʸ�����72%������10%�ˡ����������ǥ�ʸ�����39%������40%)�����ʥ��ʸ�����15%������58%�ˡ��ʤɤǤ��ꡢ�����ιǤ�CO���ӽ��̤��㲼���Ƥ��뤦�����ŵ����¤��Ȥ����ɤ���̤����Ƥ��롣

�����۸�ȯ����Թ�Ǥϡ�

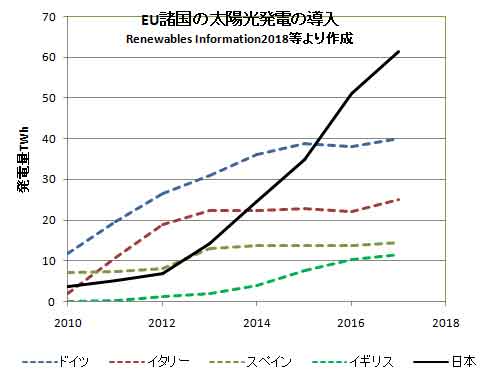

�ɥ��ġ������ꥢ�����ڥ������۸�ȯ�Ť�Ƴ������Ԥ��Ƥ������������̤ȤȤ���Ѳ�������ư�Ÿ��Ǥ��뤿�ᡢ���۸�ȯ���̤������̤������ˤϲ���ȯ�Ť���ߤ䡢��ư���б��Ǥ����緿���������֡��ȿ�ȯ�Ťʤɾ��赻�Ѥ�ɬ�פʤ��Ȥ��顢�ɤι��Ƴ����Ƭ�Ǥ��ˤʤäƤ��롣�ʿޡ�

3.���۸�ȯ�����֤�������

���Τ褦�����������Х��ͥ륮���ο������褷�����۸��ǤϤʤ��桢���ܤ�FIT���٤ʤɤ�ͥ�����٤θ岡������ư�Ÿ��б��Ͼ��������Ȥ���ê�夲������̡��㳰Ū�����۸���Ƴ�����ʤ�Ǥ��롣�ʿޡ�

�� ��ư�������۸��η����ؤ���³������

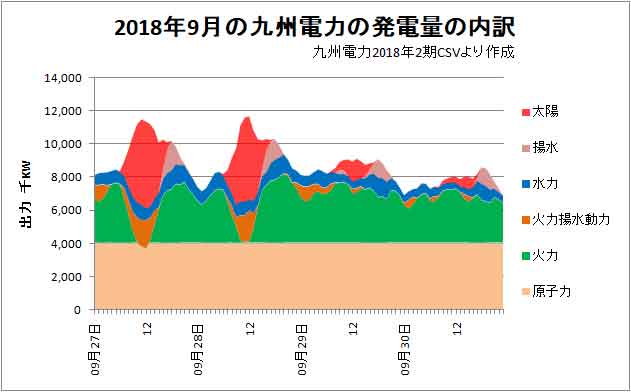

�彣���Ϥ����۸�ȯ�Ť�Ƴ�����ʤ�Ǥ������ϤǤ��롣������2018ǯ10��13�����ڡˤ����۸�ȯ���̤������̤�����ͽ�ۤ��줿���ᡢ�����Ѥ������1����ȯ�Ż��ȼԤ�ȯ����ߤ���»ܤ��줿�����Υǡ����Ϥޤ���������Ƥ��ʤ��Τ�2018ǯ��9������ȯ�Ť��������������ˤϼ��פ����������̤��������ä������礭���ʤ��ȯ����ߤ�ɬ�פʤ��Ȥ�Ƚ�롣

���ܤ�2030ǯ�ˤ����Ƥ����۸���ȯ���̤�5�������飱��KW�ޤ����ä����ͽ�ۤ��졢���ΤޤޤǤ���������ϲ�Ҵ�������۸�ȯ�Ť����������ֲ������ǽ�������롣

�� ̵�������֤ϴĶ����˲���

���ܤǤ����۸�ȯ�Ž꤬�ۤ��������ڤ�Ÿ�����Ƥ��뤬�����۸�ȯ�Ž꤬���֤�����ϰ�οͤ����Ϥ���Ƴ����ɤ��ͤ��Ƥ���ΤǤ���������

���Ϥ�����ͤ����ˤȤäƤ�ͷ���ϡ��̺������Ϥ�̤�����ϤǤ��ꡢ���꤬�����ȻפäƤ��뤫�⤷��̤������Ϥν�ͭ�ʳ��������Ȥβ��ι�������Ѥ����۸��ѥͥ뤬���֤��줿�櫓�Ǥ��ꡢ�������ۥѥͥ뤬���֤��졢�Ť��ʴĶ����������졢ȿ���ʤɤμ³�����𤵤�Ƥ��롣���۸�ȯ�Ť����˳��礹���硢���Ӥ�Ȳ�Τξ塢���Ϥμ��̤����֤���褦�ˤʤ�ΤǤ����������������λԤ����۸�ȯ�ŤǤϡ�FIT�ʺƥ��ͤθ���������١ˤ�ǧ������2016ǯ3������4792���ư�����1241������ä��Ƥ��롣���ˡ�ǧ�ꤵ�줿���۸�ȯ��������������ư����ȡ�541�إ������롢����ɡ���115��ʬ���Ԥ����ѤΣ������٤ˤʤ�Ȥ���������4�ˡ�GEPR�����۸�ȯ�Ťˤ��Ķ��˲��������ϰ���-���������λԡ����а湧�������

�� �����ҳ�

���ܤ��������ں�����ʤɤμ����ҳ���¿������������ܹ뱫�������ʤɤ����۸��ѥͥ���������Ϣ���֤θξ㤬ȯ�����Ƥ��롣�������ﳲ�������ϰ��Ʊ��ȯ�������ǽ�����⤯�����϶���˻پ��ڤܤ����Ȥˤʤ������ޤ������Ϥη����Ϥ˺��줿���۸�ȯ�������Ǥϡ���������θ����ˤʤ뤳�Ȥ��θ���ʤ���Фʤ�ʤ���

���ͻ���ˡ��������ä�����γ��ݤ������鿹�Ӥ�Ȳ�Τ��ʤߤϤ�����¿���ʤä��и������ä�����ǯ�ϡ�����dz���νи��俩����͢�����ʤ߿��Ӥ�Ȳ�Τ˻��ߤ�����ä��������塢���ζ�����˺������۸��ѥͥ���������֤���̡����������Ȥʤ�褦�ʶ���Ȥ��ƤϤʤ�ʤ��Ǥ�������

�ޤȤ�

�ƥ��ͤ�����Ÿ��Ȥ��뤦���Ǥ��������Ȥ��Ƥϡ��ƥ���ñ�Τ�ȯ�ť����Ȥ��㲼�����ǤϤʤ���¾�Ÿ��Ȥ�Ĵ���ϡ��ͥåȥ����Ǥΰ���ʤɣ��Ĥβ��꤬���롣�����ٺ��ꤵ�줿���ܤΥ��ͥ륮�����ܷײ�ϡ����۸�ȯ�Ť�ƥ��ͤμ��Ϥ��֤����Ȥ��뤢�ޤꡢ���ϲ�Ҥ����ۤ��Ƥ��������֤��硹Ū���ѹ��������Ϥ���¢�����ƥ���ۤ�������åɤΥǥ����벽�ʤɤ�¸����褦�Ȥ��Ƥ��롣���ܤε����Ϥ��äƤ���ФǤ��ʤ����ȤǤϤʤ��ΤǤ�������

��������2050ǯ�ޤǤ����Ϥ����ǤϤʤ�¾ʬ��β���dz���λ��Ѥ��︺���ʤ��ƤϤʤ餺���������Ѥ䱿͢��ʬ��Ǥ����в������ܤ������ˡ����������ܤ��Ƥ��ʤ����۸�ȯ�Ť�Ƴ���Τ���ˡ������ޤǼ������ͤ�����Τ��϶�̣���ʤ���Фʤ�ʤ���

���ܤϥɥ��Ĥ���ͤˤ������뤬���ɥ��Ĥθ������Ȥ������ܤι�������ؾ���������˹�ä����ͥ륮���������ۤ��٤������褿�ΤǤϤʤ����������Ÿ��Ǥ�����ϡ������Ϥ��濴�ˡ��ξ����Ϥ�ޤ��¸�����Ϸ�����ͥ�������ͥ륮�������Ѥ��٤��Ǥ�������

���������䤿�������۸�ȯ�Ť�����Ȥϸ����ΤǤϤʤ�������ޤǤι�Ǥⷫ���֤��Ҥ٤Ƥ��뤬���ƥ��ͤ�̥�ϤΤ����Ÿ��Ǥ��ꤽ����ڤ�䤿���϶����ٻ����Ƥ��롣���ܤ����ڡ��Ķ���Ĥ֤����Ȥʤ�����¸�����Ϸ�������ô�ˤʤ�ʤ��褦���ڤ�Υ���ơ������乩�졢�±������罻��ʤɤǤμ��Ⱦ����ѤȤ����礤�˿ʤ�������Τ���ˤϡ���֤����۸���˭�٤ʻ����Ӥ����Ť��뤢�뤤�ϲ���EV�֤ؤν��Ťʤɥϥ��ƥ���Ȥ�ʤ��Ƥ����ѤǤ�����ʤϤ�����Ǥ⤢���������ܤκǿ����ȵ��Ѥ�������Τ˳��Ѥ����ߤ�����

���ͻ���

��1�����ͥ륮���������̲���������ͥ륮��ž���ؤΥ��˥���ƥ��֡���Ϣ������ʿ��30ǯ4��

����http://www.enecho.meti.go.jp/committee/studygroup/ene_situation/pdf/report_02.pdf

��2��World Energy Outlook2017,Electricity Information2017,IEA

��3����ƻ�ܸ���ȯ�ż��ӡ�ʿ������ǯ��

����http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results_archive.html#h29

��4�����۸�ȯ�Ťˤ��Ķ��˲��������ϰ���-���������λ�

����http://www.gepr.org/ja/contents/20160927-01/

�ڡ����Υȥåפ����

������pdf�ˤϤ����餫��

IOJ����� pdf

�Ƕᡢ���ŤǤ����۸�ȯ�Ť����ä�ȼ������ΥХ�����졢��³���������Ԥ�줿�����塢��ư�Ÿ����Ф����������֤������֤γȽ��ʤ��絬���к���ɬ�פȤ���뤳�Ȥ����餫�ˤʤ�ĤĤ��롣�ޤ����������ڤ����۸�ȯ�Ť����ä���ˤĤ��ϸ��ΤȤΥȥ�֥뤬����ˤʤäƤ��롣ī����ʿ��30ǯ11���˼���ǡֺƥ��ͤ���ڤˤ��ϰ�ζ�������θ��פ��к���ޤ��٤��ȼ�ĥ���줿��Ƴ���ˤϸ³������ꡢ��Ԥβ����Ǥ����ۤϺ���Ƭ�Ǥ��Ǥ��롣

1�����ͥ륮�����ܷײ�˴�Ť����ܤ�Ω�İ���

�л��ʤ�ͭ���Բ��Ǥ��륨�ͥ륮���������̲�������ˤǤϡ��Ƕ�յķ��ꤵ�줿�裵�����ͥ륮�����ܷײ�Ȥ��θ��Ƥ�Ƥ�����褿�������μ�������ϰʲ����̤�Ǥ��롣

�����ͥ륮���ΰ����ݾ�

�ƹ�Υ��ͥ륮������Ψ����Ӥ���ȡ��ơ��桢�ѡ��ȡ�ʩ��40%����90��Ǥ��뤬�����ܤϸ�ȯ��ߤˤ�äƼ���Ψ�Ϥ鷺������Ǥ��ꡢ¾��Τ褦�����Ϥι��Ϣ������ʤ������ͥ륮�������ݾ㤬�����ȤϤȤƤ�����ʤ������ˤ��롣

���ƥ���Ƴ���θ���

�� �������Ѥ�����κƥ���ȯ���̡�

�����ñ�����Ѥ�����κƥ���ȯ���̤�ȡ��ɥ���40��kWh/㎢>�ǥ�ޡ���34��kWh/㎢>����33��kWh/㎢>�����ꥢ29��kWh/㎢>���ڥ���18��kWh/㎢>�Ȥ�������ˤ��뤬�����۸������ܤ���ȥɥ���11��kWh/㎢������9��kWh/㎢�������ꥢ8��kWh/㎢��³����

���ܤ����۸������ܤ�FIT��Ƴ�������Ѷ�Ū�˿�ʡˤȿ��ϡʻ��Ϥ�¿��ͭ���ˤγ�礬�ä˹⤯�ʤäƤ��롣

�� ú�������ӽ��̡�

���������ߥå����ΰ����Ÿ�����Ψ��ȡ����������ǥ�88�ե��88%���ǥ�ޡ���15%���ɥ���25%������12%�ȤʤäƤ���CO2�ӽз��������ܤ��ǰ��Ǥ��롣

5

�� ���ܤϸ������㸺�αƶ����礭����

���ܤ�2010ǯ����ƥ��ͤ�500��kWh���ä���⡢�����Ϥ��ŤäƤ���ʬ��2800��kWh������������2000��kWh���äǡ�CO2�ӽ��̤�4.3����5.0���ȥ�ؤ����ä��Ƥ��ޤä���

2.�����Υ��������ߥå����μ���Ȥ�

2016ǯ�Υ��������ߥå��������Сˤ��Ÿ���������IEA��ȯɽ���Ƥ������2�ˡ��Ǥ�ȯ���̤�¿�����ǤϿ��ϡ����ϡ����Ϥ������Ǥ�Ǥⶡ���̤�¿������������OECD����ϸ����ϡ����ϡ����Ϥ��濴�Ǥ��ꡢ�����Ÿ��Ǥ������۸����濴�˿����褦�Ȥ����ϸ�������ʤ���

|  |

�� �����ϤȺƥ��ͤ��ȹ礻��

���������ߥå���������Ÿ����ò����Ƽ¸����Ƥ���ϡ��ե�ʸ�����72%������10%�ˡ����������ǥ�ʸ�����39%������40%)�����ʥ��ʸ�����15%������58%�ˡ��ʤɤǤ��ꡢ�����ιǤ�CO���ӽ��̤��㲼���Ƥ��뤦�����ŵ����¤��Ȥ����ɤ���̤����Ƥ��롣

�����۸�ȯ����Թ�Ǥϡ�

�ɥ��ġ������ꥢ�����ڥ������۸�ȯ�Ť�Ƴ������Ԥ��Ƥ������������̤ȤȤ���Ѳ�������ư�Ÿ��Ǥ��뤿�ᡢ���۸�ȯ���̤������̤������ˤϲ���ȯ�Ť���ߤ䡢��ư���б��Ǥ����緿���������֡��ȿ�ȯ�Ťʤɾ��赻�Ѥ�ɬ�פʤ��Ȥ��顢�ɤι��Ƴ����Ƭ�Ǥ��ˤʤäƤ��롣�ʿޡ�

3.���۸�ȯ�����֤�������

���Τ褦�����������Х��ͥ륮���ο������褷�����۸��ǤϤʤ��桢���ܤ�FIT���٤ʤɤ�ͥ�����٤θ岡������ư�Ÿ��б��Ͼ��������Ȥ���ê�夲������̡��㳰Ū�����۸���Ƴ�����ʤ�Ǥ��롣�ʿޡ�

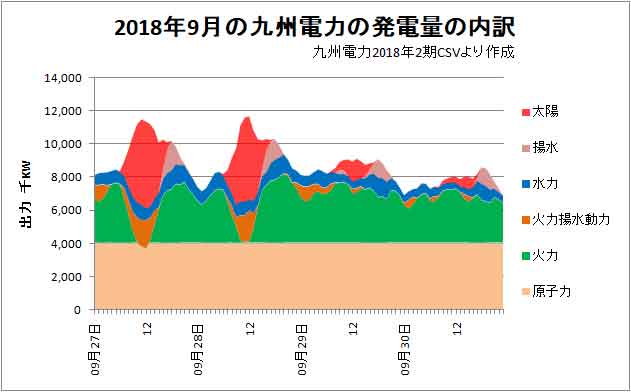

�� ��ư�������۸��η����ؤ���³������

�彣���Ϥ����۸�ȯ�Ť�Ƴ�����ʤ�Ǥ������ϤǤ��롣������2018ǯ10��13�����ڡˤ����۸�ȯ���̤������̤�����ͽ�ۤ��줿���ᡢ�����Ѥ������1����ȯ�Ż��ȼԤ�ȯ����ߤ���»ܤ��줿�����Υǡ����Ϥޤ���������Ƥ��ʤ��Τ�2018ǯ��9������ȯ�Ť��������������ˤϼ��פ����������̤��������ä������礭���ʤ��ȯ����ߤ�ɬ�פʤ��Ȥ�Ƚ�롣

���ܤ�2030ǯ�ˤ����Ƥ����۸���ȯ���̤�5�������飱��KW�ޤ����ä����ͽ�ۤ��졢���ΤޤޤǤ���������ϲ�Ҵ�������۸�ȯ�Ť����������ֲ������ǽ�������롣

�� ̵�������֤ϴĶ����˲���

���ܤǤ����۸�ȯ�Ž꤬�ۤ��������ڤ�Ÿ�����Ƥ��뤬�����۸�ȯ�Ž꤬���֤�����ϰ�οͤ����Ϥ���Ƴ����ɤ��ͤ��Ƥ���ΤǤ���������

���Ϥ�����ͤ����ˤȤäƤ�ͷ���ϡ��̺������Ϥ�̤�����ϤǤ��ꡢ���꤬�����ȻפäƤ��뤫�⤷��̤������Ϥν�ͭ�ʳ��������Ȥβ��ι�������Ѥ����۸��ѥͥ뤬���֤��줿�櫓�Ǥ��ꡢ�������ۥѥͥ뤬���֤��졢�Ť��ʴĶ����������졢ȿ���ʤɤμ³�����𤵤�Ƥ��롣���۸�ȯ�Ť����˳��礹���硢���Ӥ�Ȳ�Τξ塢���Ϥμ��̤����֤���褦�ˤʤ�ΤǤ����������������λԤ����۸�ȯ�ŤǤϡ�FIT�ʺƥ��ͤθ���������١ˤ�ǧ������2016ǯ3������4792���ư�����1241������ä��Ƥ��롣���ˡ�ǧ�ꤵ�줿���۸�ȯ��������������ư����ȡ�541�إ������롢����ɡ���115��ʬ���Ԥ����ѤΣ������٤ˤʤ�Ȥ���������4�ˡ�GEPR�����۸�ȯ�Ťˤ��Ķ��˲��������ϰ���-���������λԡ����а湧�������

�� �����ҳ�

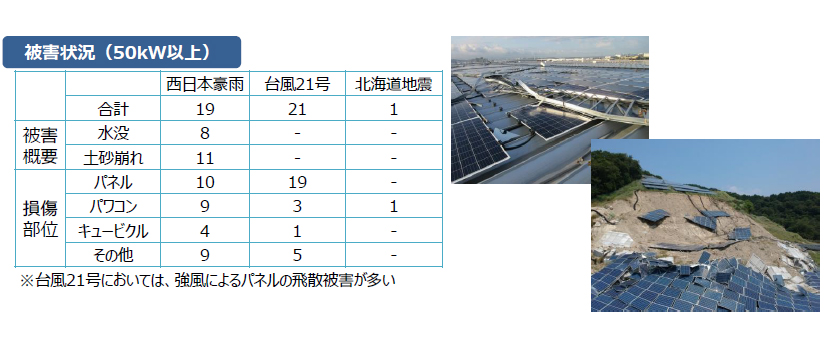

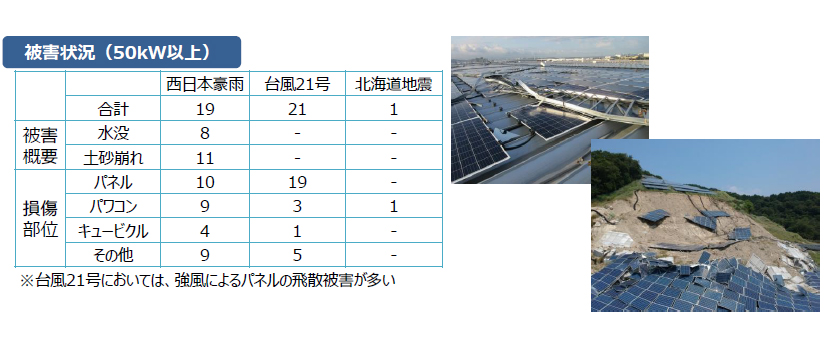

���ܤ��������ں�����ʤɤμ����ҳ���¿������������ܹ뱫�������ʤɤ����۸��ѥͥ���������Ϣ���֤θξ㤬ȯ�����Ƥ��롣�������ﳲ�������ϰ��Ʊ��ȯ�������ǽ�����⤯�����϶���˻پ��ڤܤ����Ȥˤʤ������ޤ������Ϥη����Ϥ˺��줿���۸�ȯ�������Ǥϡ���������θ����ˤʤ뤳�Ȥ��θ���ʤ���Фʤ�ʤ���

���ͻ���ˡ��������ä�����γ��ݤ������鿹�Ӥ�Ȳ�Τ��ʤߤϤ�����¿���ʤä��и������ä�����ǯ�ϡ�����dz���νи��俩����͢�����ʤ߿��Ӥ�Ȳ�Τ˻��ߤ�����ä��������塢���ζ�����˺������۸��ѥͥ���������֤���̡����������Ȥʤ�褦�ʶ���Ȥ��ƤϤʤ�ʤ��Ǥ�������

�ޤȤ�

�ƥ��ͤ�����Ÿ��Ȥ��뤦���Ǥ��������Ȥ��Ƥϡ��ƥ���ñ�Τ�ȯ�ť����Ȥ��㲼�����ǤϤʤ���¾�Ÿ��Ȥ�Ĵ���ϡ��ͥåȥ����Ǥΰ���ʤɣ��Ĥβ��꤬���롣�����ٺ��ꤵ�줿���ܤΥ��ͥ륮�����ܷײ�ϡ����۸�ȯ�Ť�ƥ��ͤμ��Ϥ��֤����Ȥ��뤢�ޤꡢ���ϲ�Ҥ����ۤ��Ƥ��������֤��硹Ū���ѹ��������Ϥ���¢�����ƥ���ۤ�������åɤΥǥ����벽�ʤɤ�¸����褦�Ȥ��Ƥ��롣���ܤε����Ϥ��äƤ���ФǤ��ʤ����ȤǤϤʤ��ΤǤ�������

��������2050ǯ�ޤǤ����Ϥ����ǤϤʤ�¾ʬ��β���dz���λ��Ѥ��︺���ʤ��ƤϤʤ餺���������Ѥ䱿͢��ʬ��Ǥ����в������ܤ������ˡ����������ܤ��Ƥ��ʤ����۸�ȯ�Ť�Ƴ���Τ���ˡ������ޤǼ������ͤ�����Τ��϶�̣���ʤ���Фʤ�ʤ���

���ܤϥɥ��Ĥ���ͤˤ������뤬���ɥ��Ĥθ������Ȥ������ܤι�������ؾ���������˹�ä����ͥ륮���������ۤ��٤������褿�ΤǤϤʤ����������Ÿ��Ǥ�����ϡ������Ϥ��濴�ˡ��ξ����Ϥ�ޤ��¸�����Ϸ�����ͥ�������ͥ륮�������Ѥ��٤��Ǥ�������

���������䤿�������۸�ȯ�Ť�����Ȥϸ����ΤǤϤʤ�������ޤǤι�Ǥⷫ���֤��Ҥ٤Ƥ��뤬���ƥ��ͤ�̥�ϤΤ����Ÿ��Ǥ��ꤽ����ڤ�䤿���϶����ٻ����Ƥ��롣���ܤ����ڡ��Ķ���Ĥ֤����Ȥʤ�����¸�����Ϸ�������ô�ˤʤ�ʤ��褦���ڤ�Υ���ơ������乩�졢�±������罻��ʤɤǤμ��Ⱦ����ѤȤ����礤�˿ʤ�������Τ���ˤϡ���֤����۸���˭�٤ʻ����Ӥ����Ť��뤢�뤤�ϲ���EV�֤ؤν��Ťʤɥϥ��ƥ���Ȥ�ʤ��Ƥ����ѤǤ�����ʤϤ�����Ǥ⤢���������ܤκǿ����ȵ��Ѥ�������Τ˳��Ѥ����ߤ�����

���ͻ���

��1�����ͥ륮���������̲���������ͥ륮��ž���ؤΥ��˥���ƥ��֡���Ϣ������ʿ��30ǯ4��

����http://www.enecho.meti.go.jp/committee/studygroup/ene_situation/pdf/report_02.pdf

��2��World Energy Outlook2017,Electricity Information2017,IEA

��3����ƻ�ܸ���ȯ�ż��ӡ�ʿ������ǯ��

����http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results_archive.html#h29

��4�����۸�ȯ�Ťˤ��Ķ��˲��������ϰ���-���������λ�

����http://www.gepr.org/ja/contents/20160927-01/

�ڡ����Υȥåפ����

������pdf�ˤϤ����餫��

IOJ����� pdf