IOJだより 原子力関連 編集局

”脱原発問題”は、今回の都知事選の争点のひとつです。そこで、みんなが知りたい率直な疑問にQ&A形式で答えました。

IOJでは、これまで原発の必要性を折にふれて説明をしてきました。特に電力の大消費地である東京にとって、安定供給は大変重要であり、そのためには原発は必須であると考えています。しかしながら、福島原発事故の後は,街の照明も落とされ、エレベーターは二台に一台は停止、節電、省エネの掛け声があふれていました、が今は元通り。猛暑の夏は大停電になるかと恐れていましたが、それも無事通過。上がる上がると言われていた電気料金も、高騰して家計を直撃しているという実感はない。ならば、このまま全原発停止でもやっていけるのではないの?という声があっても不思議ではありません。

そこで今号では、脱原発問題をQ&A 形式でわかりやすく整理してみました。

それぞれの設問に対する詳しい解説は、これまで発行のIOJだよりPDF 版(1号〜89号)をご覧ください。下記ホームページからお入りいただけます。 URL: http://ioj-japan.sakura.ne.jp/xoops/modules/k3blog/

Q1. 原発ゼロを目指して良いのか?

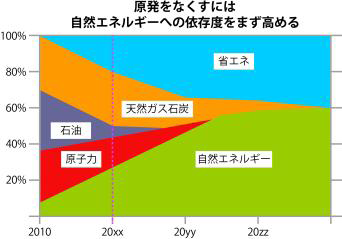

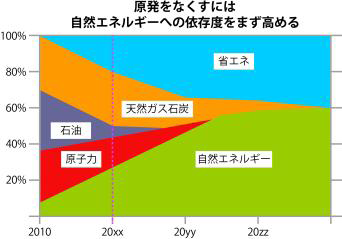

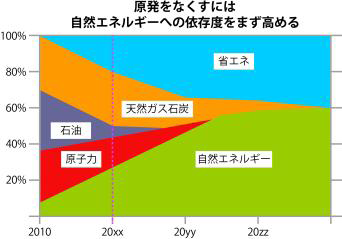

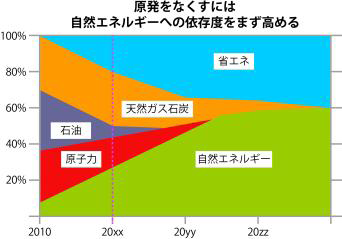

A1. 良いのですが、その前に解決すべき大きな問題が有ります。電力は国民生活や国家の存続になくてはならないものです。資源のない我が国に、国際紛争にも強いエネルギーを供給することが最優先とされるでしょう。原子力ゼロを目指すためには、

その代わりになる実用的なエネルギー源の導入が進んで初めて実現できるのです。今の太陽光や風力による発電では、国土の狭い日本で十分な量を供給するには無理があります。他国の真似をせず、日本の国土に適した再生可能エネルギー源の開発が必要です。知恵と研究開発に大量の投資をし、世界をリードするエネルギー源を見つけて初めて原子力ゼロが実現できるのです。原発ゼロを声高に叫ぶだけで問題が解決するわけではありません。

Q2. このまま原発を再稼働をしなかったら、どうなるでしょう?

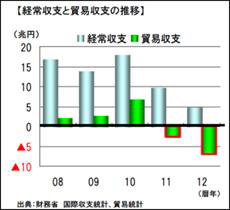

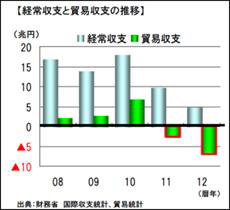

A2. 現在、短期的には、化石燃料を発電用に大量に使用することにより産油国への支払額が3兆円から5兆円という規模で増えており、その影響で既に電力料金が上昇しています。当然のことながら家計にも少しずつではありますが影響が出ています。また、産油国への燃料費の支払いの増加に加えてアベノミクスによる円安への誘導が効いて、既に貿易収支が大幅に悪化しています。

中・長期的には、燃料費の高騰に影響された企業業績の悪化に伴う雇用への影響や倒産、そして、地球温暖化による異常気象の頻発が起こることは明白でしょう。

Q3. 東京は原発ゼロを主張する資格があるか?

A3. 大電力消費地である東京において原発を否定した場合には、何処からその代替電力を得るのか考える必要があるでしょう。最初に認識しなくてはならない現実は、東京都内で発電している電気の量は殆ど無く、他県からの供給に頼っているということです。原発が否定されると、他県に存在する石炭やLNGを使用する火力発電、そしていつ実現するかもしれない再生可能エネルギーなどに頼っていくことになります。

東京湾には大量の石油火力、LNG火力があり、大地震や津波でのタンクから漏れた燃料の火災も心配になるでしょう。そして、狭い東京湾航路を行き交う巨大タンカーの事故も考えなくてはならないでしょう。原発をやめ、東京湾内にどんどん火力発電所を増やしますか?

東京都は電力大消費地として、また、日本の自治体のリーダーとして、どの様に自らの必要としている電力を得るのかを熟慮する必要があるでしょう。安易に原発ゼロを主張するのは、この自覚が不足していると考えざるを得ません。

Q4. 全原発停止でも電力が不足していないではないか?

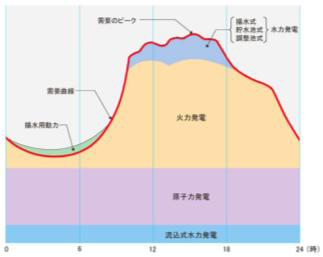

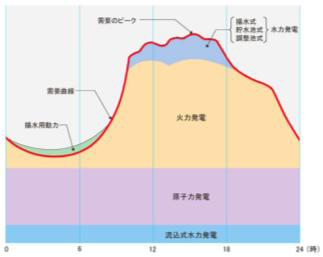

A4. 現在、全原発が停止していることから、火力発電で不足分を補っているのです。そもそも火力発電所は、原発が稼働していれば、夜間に出力を大幅に下げて運転することから、

ディアから報道されることがないのですが、この危険性も十分に認識されるべきでしょう。

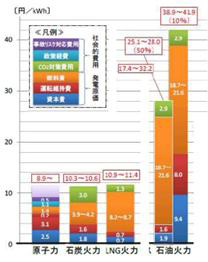

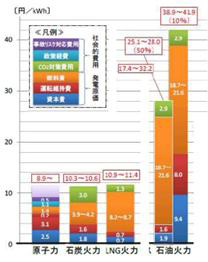

Q5. 原発の発電コストはむしろ高くつくのではないか?

A5. 未知の費用が多いことを取り上げてそれを過大評価し、発電コストが高いと主張する反対派が多いのです。実際には原発の発電量が極めて大きいことから、

Q6. 家庭の電気料金はさほど上がっていないのでは?

A6. 原発事故以降化石燃料の輸入が増えてからの電気料金がどのようになっているか、身近な所で見てみました。自宅の平成21年と平成25年との電気料金の変化をチェックしてみました。

オール電化なので、年間約10,000Kwh を使いますが、単価がなんと約4円高くなっていました。つまり年間4万円増えていたのです。円安の影響でしょうか?大量に電気を使う中小企業はたまらないだろうと推測できるのです。

Q7. 火力発電に依存してはいけない理由は何ですか?

A7. 2013年と事故の前2010年で輸入量を比較すると、石油は2.2倍の1千万トン、LNGは1.3倍の1.4千万トンに増えています。

Q8. 再生可能エネルギーで何とかなるのではありませんか?

A8. 太陽光、風力発電ともに、人口密度が高く土地にかかる費用が高い東京や大都市では現実的ではありません。

Q9. 原発はほんとうに安全なのでしょうか?

A9. 福島第一発電所の事故の後に、原子力発電所の安全については徹底的に見直しが行われ、地震・津波対策、炉心溶融の防止策や万一起こった時の対策、防災などが大幅に強化されています。また、独立性を高めた原子力規制委員会によりその安全対策が確認されたものだけが再稼働や運転を許されるという厳しい措置が取られ、安全が担保されています。科学技術は失敗によって最も良く進歩するという歴史的事実を忘れてはならないでしょう。

Q10. 幼児の放射線被曝の影響が心配ですが?

A10. 放射線影響については読者からの要望も沢山あり、

放射線の危険性を過剰に報道する偏向新聞やマスコミに煽られることのないよう、疑問が有れば詳細な情報を提供している放射線医学総合研究所(放医研 http://www.nirs.go.jp/rd/faq/)の提供する情報を直接参考にすべきでしょう。

Q11. 核のゴミの最終処分場がないのは致命的ではありませんか?

A11. そんなことはありません。最終処分場についての技術開発は進んでおり、より良い技術が実用化されてから処分を開始すれば間に合う話なのです

。それにも拘わらず、反原発の勢力は最終処分場確保の見通しが無いことを致命的な欠陥であるかのように主張していますが、発生する量は極めて少ないのです。このことから、安全に長期間保管することが可能なので、相当期間余裕のある問題であることを理解すべきと考えます。将来、技術と社会的合意が進んで最終的な処分方法が決まるまでは、乾式の容器(キャスク)に入れて保管する方法があり、米国ではそのような方策が採用されています。

印刷(pdf)はこちらから

IOJだより pdf

そこで今号では、脱原発問題をQ&A 形式でわかりやすく整理してみました。

それぞれの設問に対する詳しい解説は、これまで発行のIOJだよりPDF 版(1号〜89号)をご覧ください。下記ホームページからお入りいただけます。 URL: http://ioj-japan.sakura.ne.jp/xoops/modules/k3blog/

Q1. 原発ゼロを目指して良いのか?

A1. 良いのですが、その前に解決すべき大きな問題が有ります。電力は国民生活や国家の存続になくてはならないものです。資源のない我が国に、国際紛争にも強いエネルギーを供給することが最優先とされるでしょう。原子力ゼロを目指すためには、

その代わりになる実用的なエネルギー源の導入が進んで初めて実現できるのです。今の太陽光や風力による発電では、国土の狭い日本で十分な量を供給するには無理があります。他国の真似をせず、日本の国土に適した再生可能エネルギー源の開発が必要です。知恵と研究開発に大量の投資をし、世界をリードするエネルギー源を見つけて初めて原子力ゼロが実現できるのです。原発ゼロを声高に叫ぶだけで問題が解決するわけではありません。

Q2. このまま原発を再稼働をしなかったら、どうなるでしょう?

A2. 現在、短期的には、化石燃料を発電用に大量に使用することにより産油国への支払額が3兆円から5兆円という規模で増えており、その影響で既に電力料金が上昇しています。当然のことながら家計にも少しずつではありますが影響が出ています。また、産油国への燃料費の支払いの増加に加えてアベノミクスによる円安への誘導が効いて、既に貿易収支が大幅に悪化しています。

中・長期的には、燃料費の高騰に影響された企業業績の悪化に伴う雇用への影響や倒産、そして、地球温暖化による異常気象の頻発が起こることは明白でしょう。

Q3. 東京は原発ゼロを主張する資格があるか?

A3. 大電力消費地である東京において原発を否定した場合には、何処からその代替電力を得るのか考える必要があるでしょう。最初に認識しなくてはならない現実は、東京都内で発電している電気の量は殆ど無く、他県からの供給に頼っているということです。原発が否定されると、他県に存在する石炭やLNGを使用する火力発電、そしていつ実現するかもしれない再生可能エネルギーなどに頼っていくことになります。

東京湾には大量の石油火力、LNG火力があり、大地震や津波でのタンクから漏れた燃料の火災も心配になるでしょう。そして、狭い東京湾航路を行き交う巨大タンカーの事故も考えなくてはならないでしょう。原発をやめ、東京湾内にどんどん火力発電所を増やしますか?

東京都は電力大消費地として、また、日本の自治体のリーダーとして、どの様に自らの必要としている電力を得るのかを熟慮する必要があるでしょう。安易に原発ゼロを主張するのは、この自覚が不足していると考えざるを得ません。

Q4. 全原発停止でも電力が不足していないではないか?

A4. 現在、全原発が停止していることから、火力発電で不足分を補っているのです。そもそも火力発電所は、原発が稼働していれば、夜間に出力を大幅に下げて運転することから、

ディアから報道されることがないのですが、この危険性も十分に認識されるべきでしょう。

Q5. 原発の発電コストはむしろ高くつくのではないか?

A5. 未知の費用が多いことを取り上げてそれを過大評価し、発電コストが高いと主張する反対派が多いのです。実際には原発の発電量が極めて大きいことから、

Q6. 家庭の電気料金はさほど上がっていないのでは?

A6. 原発事故以降化石燃料の輸入が増えてからの電気料金がどのようになっているか、身近な所で見てみました。自宅の平成21年と平成25年との電気料金の変化をチェックしてみました。

オール電化なので、年間約10,000Kwh を使いますが、単価がなんと約4円高くなっていました。つまり年間4万円増えていたのです。円安の影響でしょうか?大量に電気を使う中小企業はたまらないだろうと推測できるのです。

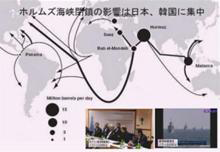

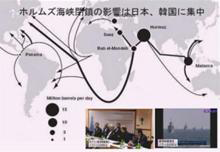

Q7. 火力発電に依存してはいけない理由は何ですか?

A7. 2013年と事故の前2010年で輸入量を比較すると、石油は2.2倍の1千万トン、LNGは1.3倍の1.4千万トンに増えています。

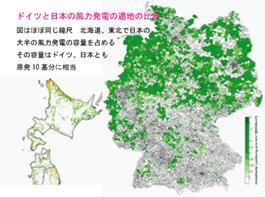

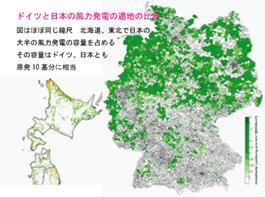

Q8. 再生可能エネルギーで何とかなるのではありませんか?

A8. 太陽光、風力発電ともに、人口密度が高く土地にかかる費用が高い東京や大都市では現実的ではありません。

Q9. 原発はほんとうに安全なのでしょうか?

A9. 福島第一発電所の事故の後に、原子力発電所の安全については徹底的に見直しが行われ、地震・津波対策、炉心溶融の防止策や万一起こった時の対策、防災などが大幅に強化されています。また、独立性を高めた原子力規制委員会によりその安全対策が確認されたものだけが再稼働や運転を許されるという厳しい措置が取られ、安全が担保されています。科学技術は失敗によって最も良く進歩するという歴史的事実を忘れてはならないでしょう。

Q10. 幼児の放射線被曝の影響が心配ですが?

A10. 放射線影響については読者からの要望も沢山あり、

放射線の危険性を過剰に報道する偏向新聞やマスコミに煽られることのないよう、疑問が有れば詳細な情報を提供している放射線医学総合研究所(放医研 http://www.nirs.go.jp/rd/faq/)の提供する情報を直接参考にすべきでしょう。

Q11. 核のゴミの最終処分場がないのは致命的ではありませんか?

A11. そんなことはありません。最終処分場についての技術開発は進んでおり、より良い技術が実用化されてから処分を開始すれば間に合う話なのです

。それにも拘わらず、反原発の勢力は最終処分場確保の見通しが無いことを致命的な欠陥であるかのように主張していますが、発生する量は極めて少ないのです。このことから、安全に長期間保管することが可能なので、相当期間余裕のある問題であることを理解すべきと考えます。将来、技術と社会的合意が進んで最終的な処分方法が決まるまでは、乾式の容器(キャスク)に入れて保管する方法があり、米国ではそのような方策が採用されています。

ページのトップへ戻る

印刷(pdf)はこちらから

IOJだより pdf

IOJだより 原子力関連 編集局

”脱原発問題”は、今回の都知事選の争点のひとつです。そこで、みんなが知りたい率直な疑問にQ&A形式で答えました。

IOJでは、これまで原発の必要性を折にふれて説明をしてきました。特に電力の大消費地である東京にとって、安定供給は大変重要であり、そのためには原発は必須であると考えています。しかしながら、福島原発事故の後は,街の照明も落とされ、エレベーターは二台に一台は停止、節電、省エネの掛け声があふれていました、が今は元通り。猛暑の夏は大停電になるかと恐れていましたが、それも無事通過。上がる上がると言われていた電気料金も、高騰して家計を直撃しているという実感はない。ならば、このまま全原発停止でもやっていけるのではないの?という声があっても不思議ではありません。

そこで今号では、脱原発問題をQ&A 形式でわかりやすく整理してみました。

それぞれの設問に対する詳しい解説は、これまで発行のIOJだよりPDF 版(1号〜89号)をご覧ください。下記ホームページからお入りいただけます。 URL: http://ioj-japan.sakura.ne.jp/xoops/modules/k3blog/

Q1. 原発ゼロを目指して良いのか?

A1. 良いのですが、その前に解決すべき大きな問題が有ります。電力は国民生活や国家の存続になくてはならないものです。資源のない我が国に、国際紛争にも強いエネルギーを供給することが最優先とされるでしょう。原子力ゼロを目指すためには、

その代わりになる実用的なエネルギー源の導入が進んで初めて実現できるのです。今の太陽光や風力による発電では、国土の狭い日本で十分な量を供給するには無理があります。他国の真似をせず、日本の国土に適した再生可能エネルギー源の開発が必要です。知恵と研究開発に大量の投資をし、世界をリードするエネルギー源を見つけて初めて原子力ゼロが実現できるのです。原発ゼロを声高に叫ぶだけで問題が解決するわけではありません。

Q2. このまま原発を再稼働をしなかったら、どうなるでしょう?

A2. 現在、短期的には、化石燃料を発電用に大量に使用することにより産油国への支払額が3兆円から5兆円という規模で増えており、その影響で既に電力料金が上昇しています。当然のことながら家計にも少しずつではありますが影響が出ています。また、産油国への燃料費の支払いの増加に加えてアベノミクスによる円安への誘導が効いて、既に貿易収支が大幅に悪化しています。

中・長期的には、燃料費の高騰に影響された企業業績の悪化に伴う雇用への影響や倒産、そして、地球温暖化による異常気象の頻発が起こることは明白でしょう。

Q3. 東京は原発ゼロを主張する資格があるか?

A3. 大電力消費地である東京において原発を否定した場合には、何処からその代替電力を得るのか考える必要があるでしょう。最初に認識しなくてはならない現実は、東京都内で発電している電気の量は殆ど無く、他県からの供給に頼っているということです。原発が否定されると、他県に存在する石炭やLNGを使用する火力発電、そしていつ実現するかもしれない再生可能エネルギーなどに頼っていくことになります。

東京湾には大量の石油火力、LNG火力があり、大地震や津波でのタンクから漏れた燃料の火災も心配になるでしょう。そして、狭い東京湾航路を行き交う巨大タンカーの事故も考えなくてはならないでしょう。原発をやめ、東京湾内にどんどん火力発電所を増やしますか?

東京都は電力大消費地として、また、日本の自治体のリーダーとして、どの様に自らの必要としている電力を得るのかを熟慮する必要があるでしょう。安易に原発ゼロを主張するのは、この自覚が不足していると考えざるを得ません。

Q4. 全原発停止でも電力が不足していないではないか?

A4. 現在、全原発が停止していることから、火力発電で不足分を補っているのです。そもそも火力発電所は、原発が稼働していれば、夜間に出力を大幅に下げて運転することから、

ディアから報道されることがないのですが、この危険性も十分に認識されるべきでしょう。

Q5. 原発の発電コストはむしろ高くつくのではないか?

A5. 未知の費用が多いことを取り上げてそれを過大評価し、発電コストが高いと主張する反対派が多いのです。実際には原発の発電量が極めて大きいことから、

Q6. 家庭の電気料金はさほど上がっていないのでは?

A6. 原発事故以降化石燃料の輸入が増えてからの電気料金がどのようになっているか、身近な所で見てみました。自宅の平成21年と平成25年との電気料金の変化をチェックしてみました。

オール電化なので、年間約10,000Kwh を使いますが、単価がなんと約4円高くなっていました。つまり年間4万円増えていたのです。円安の影響でしょうか?大量に電気を使う中小企業はたまらないだろうと推測できるのです。

Q7. 火力発電に依存してはいけない理由は何ですか?

A7. 2013年と事故の前2010年で輸入量を比較すると、石油は2.2倍の1千万トン、LNGは1.3倍の1.4千万トンに増えています。

Q8. 再生可能エネルギーで何とかなるのではありませんか?

A8. 太陽光、風力発電ともに、人口密度が高く土地にかかる費用が高い東京や大都市では現実的ではありません。

Q9. 原発はほんとうに安全なのでしょうか?

A9. 福島第一発電所の事故の後に、原子力発電所の安全については徹底的に見直しが行われ、地震・津波対策、炉心溶融の防止策や万一起こった時の対策、防災などが大幅に強化されています。また、独立性を高めた原子力規制委員会によりその安全対策が確認されたものだけが再稼働や運転を許されるという厳しい措置が取られ、安全が担保されています。科学技術は失敗によって最も良く進歩するという歴史的事実を忘れてはならないでしょう。

Q10. 幼児の放射線被曝の影響が心配ですが?

A10. 放射線影響については読者からの要望も沢山あり、

放射線の危険性を過剰に報道する偏向新聞やマスコミに煽られることのないよう、疑問が有れば詳細な情報を提供している放射線医学総合研究所(放医研 http://www.nirs.go.jp/rd/faq/)の提供する情報を直接参考にすべきでしょう。

Q11. 核のゴミの最終処分場がないのは致命的ではありませんか?

A11. そんなことはありません。最終処分場についての技術開発は進んでおり、より良い技術が実用化されてから処分を開始すれば間に合う話なのです

。それにも拘わらず、反原発の勢力は最終処分場確保の見通しが無いことを致命的な欠陥であるかのように主張していますが、発生する量は極めて少ないのです。このことから、安全に長期間保管することが可能なので、相当期間余裕のある問題であることを理解すべきと考えます。将来、技術と社会的合意が進んで最終的な処分方法が決まるまでは、乾式の容器(キャスク)に入れて保管する方法があり、米国ではそのような方策が採用されています。

印刷(pdf)はこちらから

IOJだより pdf

そこで今号では、脱原発問題をQ&A 形式でわかりやすく整理してみました。

それぞれの設問に対する詳しい解説は、これまで発行のIOJだよりPDF 版(1号〜89号)をご覧ください。下記ホームページからお入りいただけます。 URL: http://ioj-japan.sakura.ne.jp/xoops/modules/k3blog/

Q1. 原発ゼロを目指して良いのか?

A1. 良いのですが、その前に解決すべき大きな問題が有ります。電力は国民生活や国家の存続になくてはならないものです。資源のない我が国に、国際紛争にも強いエネルギーを供給することが最優先とされるでしょう。原子力ゼロを目指すためには、

その代わりになる実用的なエネルギー源の導入が進んで初めて実現できるのです。今の太陽光や風力による発電では、国土の狭い日本で十分な量を供給するには無理があります。他国の真似をせず、日本の国土に適した再生可能エネルギー源の開発が必要です。知恵と研究開発に大量の投資をし、世界をリードするエネルギー源を見つけて初めて原子力ゼロが実現できるのです。原発ゼロを声高に叫ぶだけで問題が解決するわけではありません。

Q2. このまま原発を再稼働をしなかったら、どうなるでしょう?

A2. 現在、短期的には、化石燃料を発電用に大量に使用することにより産油国への支払額が3兆円から5兆円という規模で増えており、その影響で既に電力料金が上昇しています。当然のことながら家計にも少しずつではありますが影響が出ています。また、産油国への燃料費の支払いの増加に加えてアベノミクスによる円安への誘導が効いて、既に貿易収支が大幅に悪化しています。

中・長期的には、燃料費の高騰に影響された企業業績の悪化に伴う雇用への影響や倒産、そして、地球温暖化による異常気象の頻発が起こることは明白でしょう。

Q3. 東京は原発ゼロを主張する資格があるか?

A3. 大電力消費地である東京において原発を否定した場合には、何処からその代替電力を得るのか考える必要があるでしょう。最初に認識しなくてはならない現実は、東京都内で発電している電気の量は殆ど無く、他県からの供給に頼っているということです。原発が否定されると、他県に存在する石炭やLNGを使用する火力発電、そしていつ実現するかもしれない再生可能エネルギーなどに頼っていくことになります。

東京湾には大量の石油火力、LNG火力があり、大地震や津波でのタンクから漏れた燃料の火災も心配になるでしょう。そして、狭い東京湾航路を行き交う巨大タンカーの事故も考えなくてはならないでしょう。原発をやめ、東京湾内にどんどん火力発電所を増やしますか?

東京都は電力大消費地として、また、日本の自治体のリーダーとして、どの様に自らの必要としている電力を得るのかを熟慮する必要があるでしょう。安易に原発ゼロを主張するのは、この自覚が不足していると考えざるを得ません。

Q4. 全原発停止でも電力が不足していないではないか?

A4. 現在、全原発が停止していることから、火力発電で不足分を補っているのです。そもそも火力発電所は、原発が稼働していれば、夜間に出力を大幅に下げて運転することから、

ディアから報道されることがないのですが、この危険性も十分に認識されるべきでしょう。

Q5. 原発の発電コストはむしろ高くつくのではないか?

A5. 未知の費用が多いことを取り上げてそれを過大評価し、発電コストが高いと主張する反対派が多いのです。実際には原発の発電量が極めて大きいことから、

Q6. 家庭の電気料金はさほど上がっていないのでは?

A6. 原発事故以降化石燃料の輸入が増えてからの電気料金がどのようになっているか、身近な所で見てみました。自宅の平成21年と平成25年との電気料金の変化をチェックしてみました。

オール電化なので、年間約10,000Kwh を使いますが、単価がなんと約4円高くなっていました。つまり年間4万円増えていたのです。円安の影響でしょうか?大量に電気を使う中小企業はたまらないだろうと推測できるのです。

Q7. 火力発電に依存してはいけない理由は何ですか?

A7. 2013年と事故の前2010年で輸入量を比較すると、石油は2.2倍の1千万トン、LNGは1.3倍の1.4千万トンに増えています。

Q8. 再生可能エネルギーで何とかなるのではありませんか?

A8. 太陽光、風力発電ともに、人口密度が高く土地にかかる費用が高い東京や大都市では現実的ではありません。

Q9. 原発はほんとうに安全なのでしょうか?

A9. 福島第一発電所の事故の後に、原子力発電所の安全については徹底的に見直しが行われ、地震・津波対策、炉心溶融の防止策や万一起こった時の対策、防災などが大幅に強化されています。また、独立性を高めた原子力規制委員会によりその安全対策が確認されたものだけが再稼働や運転を許されるという厳しい措置が取られ、安全が担保されています。科学技術は失敗によって最も良く進歩するという歴史的事実を忘れてはならないでしょう。

Q10. 幼児の放射線被曝の影響が心配ですが?

A10. 放射線影響については読者からの要望も沢山あり、

放射線の危険性を過剰に報道する偏向新聞やマスコミに煽られることのないよう、疑問が有れば詳細な情報を提供している放射線医学総合研究所(放医研 http://www.nirs.go.jp/rd/faq/)の提供する情報を直接参考にすべきでしょう。

Q11. 核のゴミの最終処分場がないのは致命的ではありませんか?

A11. そんなことはありません。最終処分場についての技術開発は進んでおり、より良い技術が実用化されてから処分を開始すれば間に合う話なのです

。それにも拘わらず、反原発の勢力は最終処分場確保の見通しが無いことを致命的な欠陥であるかのように主張していますが、発生する量は極めて少ないのです。このことから、安全に長期間保管することが可能なので、相当期間余裕のある問題であることを理解すべきと考えます。将来、技術と社会的合意が進んで最終的な処分方法が決まるまでは、乾式の容器(キャスク)に入れて保管する方法があり、米国ではそのような方策が採用されています。

ページのトップへ戻る

印刷(pdf)はこちらから

IOJだより pdf